По болгарским кортикам у меня всё.

Может, всё же, кто-то что-то дополнит или поправит? Ну и многие мои вопросы так и остались без ответов...

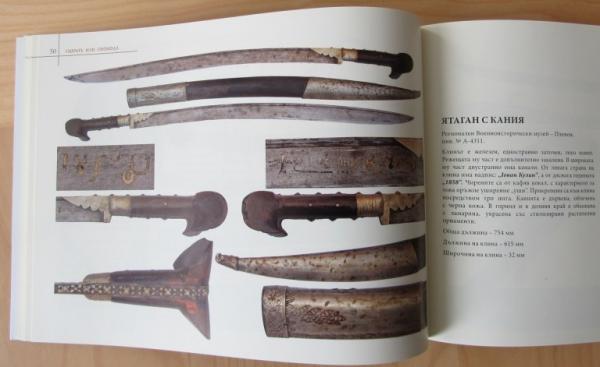

Ятаганы

Рассказывать о холодном оружии одной из балканских стран и не упомянуть об ятагане – одном из символов Балкан – я посчитал недопустимым.

Да, это холодное оружие не состояло на вооружении регулярной болгарской армии, но многие болгары в XIX и начале XX века не обходились без этого грозного оружия.

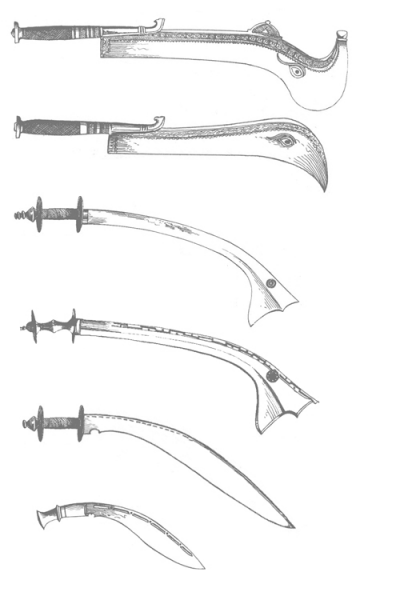

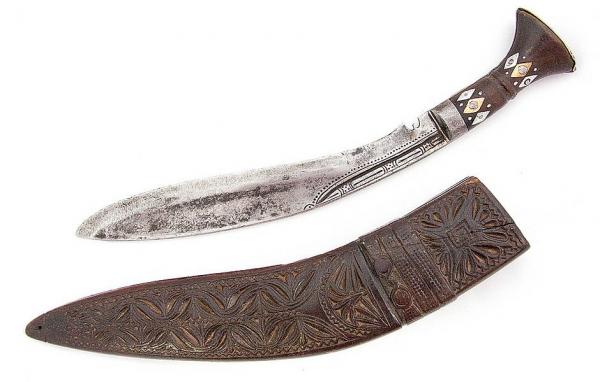

Ятаган (тур. yatağan) – среднеклинковое колюще-режущее и рубяще-режущее холодное оружие с относительно длинным однолезвийным клинком, имеющим двойной изгиб.

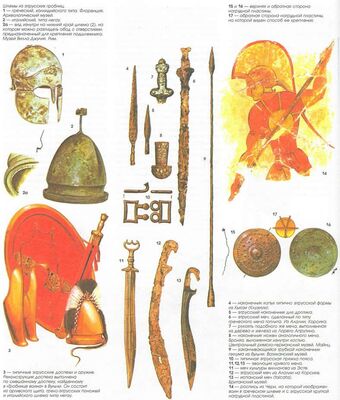

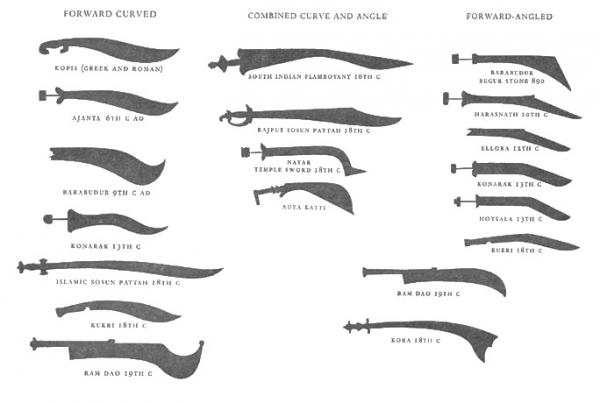

Форму клинка ятагана нельзя назвать уникальной, поскольку выгнутообушковый клинок с заточкой на вогнутой стороне имели: ряд ножей каменного и бронзового веков, копис (др.-греч. κοπίς), махайра (греч. μάχαιρα, makhaira, machaera), фальката (исп. Falcata, лат. Machaera Hispanica), ромфея, или ромфая (др.-греч. ῥομφαία, лат. rhomphaea, rumpia), подсаадачный (подсайдашный) нож, кукри (непальск. खुकुरी), некоторые тесаки и многие-многие другие образцы холодного оружия (о них вкратце поведаю чуть позже), но именно у ятагана клинок не расширяется к острию, а сохраняет одинаковую ширину, однако крайне редко встречались исключения. Небольшая масса оружия (около 0,8–1,0 кг) и достаточно длинный клинок (около 50–76 см) позволяет наносить рубяще-режущие и колющие удары.

Форма рукояти не даёт оружию вырваться из руки при рубящем ударе.

По легенде, ятаганы впервые начали ковать в XIV в. На юго-западе Османской империи, в провинции (иле) Денизли. Изобретателем ятагана считают Осман-бея по прозвищу «Ятаган-баба», командира сельджукского гарнизона. Но более вероятно, что предшественниками ятагана являлись восточно-тюркские ножи с прямым клинком, слегка отогнутым вверх у самого острия, и характерной костяной рукоятью, которые появились в XVI–XVII вв. Форма подобной рукояти с расширяющимся навершием в виде пары симметричных «ушей»-выступов имеет древнее происхождение и связана с практикой изготовления рукоятей кинжалов из большой берцовой кости, что, вероятно, первоначально имело какое-то символическое значение.

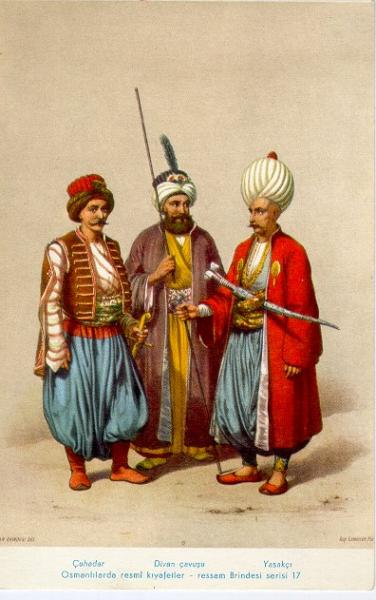

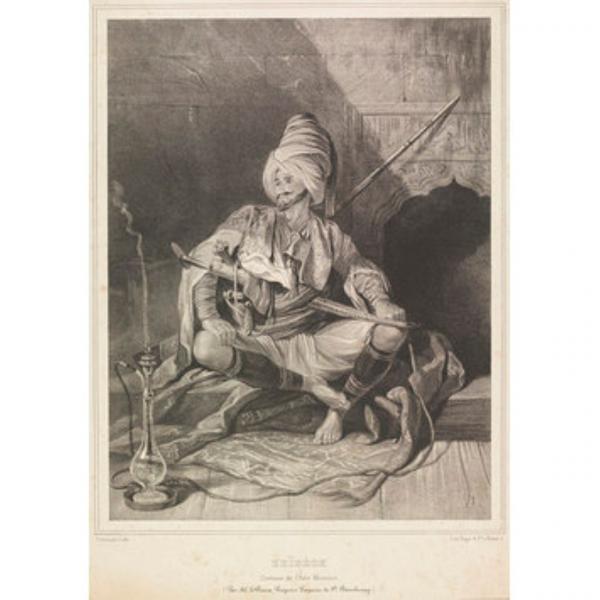

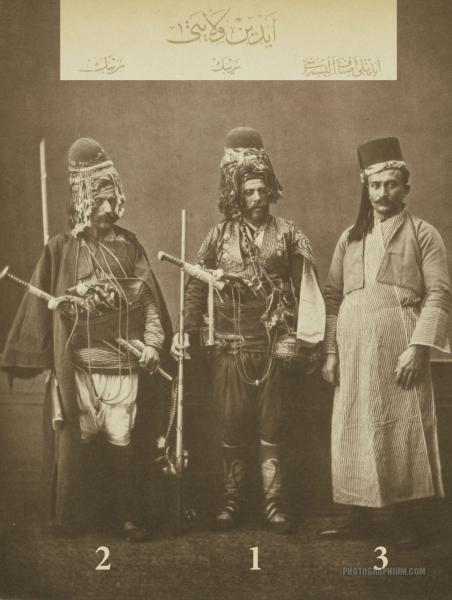

В основном ятаган известен как специфическое оружие турецких янычар (тур. yeniçeri [еничери] «новое войско).

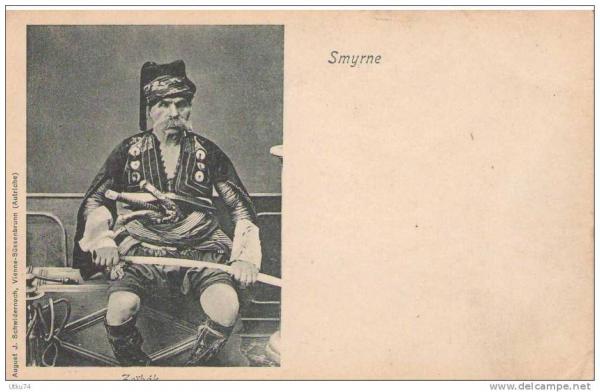

Помимо Османской империи ятаган применялся воинами (как регулярными, так и иррегулярными войсками) и различными бандформированиями стран и территорий Малой Азии, Аравийского и Балканского полуостровов, Южного Закавказья и Северной Африки.

Ятаганы попадали к запорожцам как трофеи после удачных походов. Во времена Задунайской Сечи они получили большее распространение среди задунайских запорожцев, которые состояли на военной службе у турецких султанов.

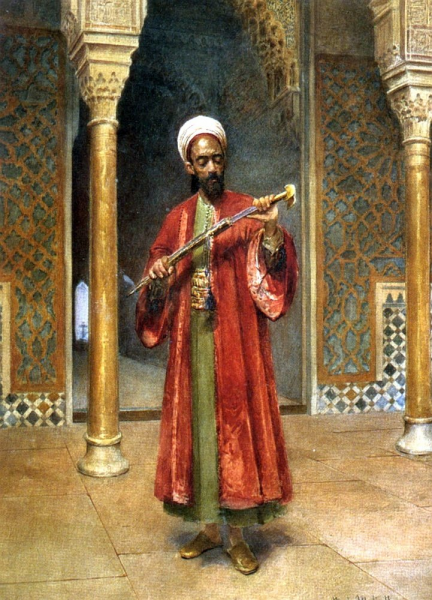

Среди военных и знати роскошные и богато украшенные ятаганы использовались как статусное оружие – показатель богатства и высокого социального статуса своего владельца. Оружие, принадлежащее рядовым воинам (солдатам) и крестьянам, не отличалось высоким качеством и сложностью оформления.

Ятаганы использовали пехотинцы (именно янычары и были гвардейской пехотой) в ближнем бою. Атакующие ударные действия ятагана выполняли преимущественно остриём и вогнутым лезвием. Опытные воины легко отрубали своими ятаганами головы и конечности врагам. Конструктивные особенности этого лезвия позволяли мастеру наносить одновременно две раны во время выполнения рубяще-режущего удара. Защитные отбивы осуществляли как лезвием, так и не заострённой выпуклой стороной. При отбивании удара вогнутым лезвием обеспечивалось значительно более надёжное удержание враждебного клинка, но при этом терялась возможность за счёт скользящих отбивов, присущих сабле, наносить молниеносные контрудары.

К традиционным центрам изготовления ятаганов относились такие крупные города, как Стамбул, Бурса и Филибе (он же будущий болгарский Пловдив).

Ятаганы, наряду с каракулаками и аккулаками, считаются традиционным холодным оружием болгар.

Многие болгарские кузнецы и оружейники производили ятаганы со времён Османской империи. Среди отдельных центров этого производства, помимо ранее названного Филибе/Пловдива, можно назвать Самоков, Пловдив, Костенец, Сливен, Ямбол, Габрово и некоторые другие.

По одной из версий, название ятаган происходит от города Ятаган, расположенного в исторической области Кария на побережье Эгейского моря, который славится этим оружием. Важно отметить, что город Ятаган находился в пределах Второго Болгарского царства, или Тырновского царства (болг. Второ българско царство) – средневекового болгарского государства, существовавшего с 1185 по 1396 год.

Длина болгарских ятаганов варьируется от 60 до 80 см, но есть и более длинные экземпляры, которые являются исключением. Ширина клинка от 3 до 4 см, толщина клинка около 3–5 мм. Поскольку клинки ятаганов относительно тонкие, они часто имеют в сечении Т-образную форму – это придаёт клинкам бóльшую прочность. На клинки ятаганов также часто наносились продольные канавки и желобки.

В передней части рукояти ятагана нет гайки, в результате чего баланс оружия слегка смещён вперёд. Передняя часть рукояти зачастую заливалась оловянным припоем. Однако есть ятаганы с твёрдым стальным хвостовиком. «Сливенские ятаганы» – это чисто болгарские и зейбекские ятаганы, которые обычно довольно длинные и иногда превышают 80 см в длину. В этом случае стержень улучшает баланс оружия, перенося его к рукояти.

Черены на рукоятях древних ятаганов были, вероятно, из цельного дерева (орех, кизил, самшит, акация, граб и др.), которое впоследствии было заменено рогом и костью (рог буйвола, рог быка, моржовый зуб, коровья/бычья бедренная кость, реже слоновая кость и кость бегемота).

Рукоять ятагана заканчивается характерным расширением, так называемыми «ушами». Роль «ушей» состоит в том, чтобы оказывать поддержку руке при нанесении ударов, оттягивая оружие назад. Чаще всего они сделаны в стиле бабочки, потому что вид сзади напоминает бабочку с расправленными крыльями. Специалисты различают до 15–20 видов ятагановых «ушей».

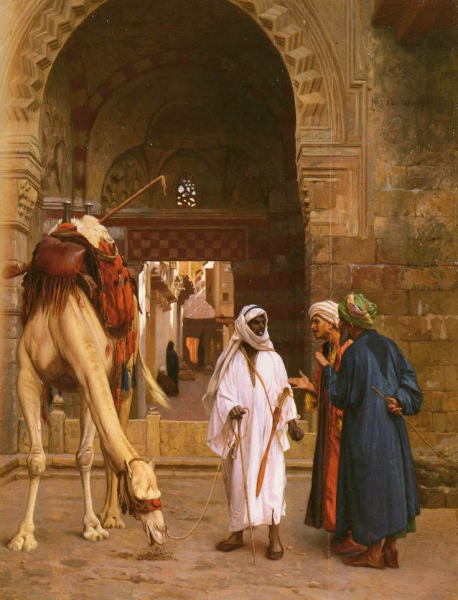

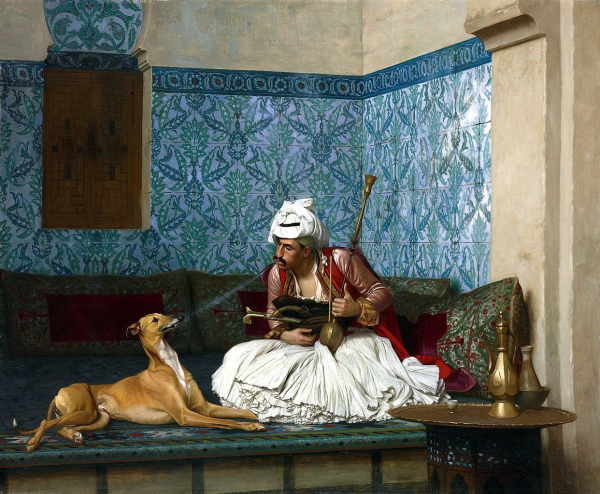

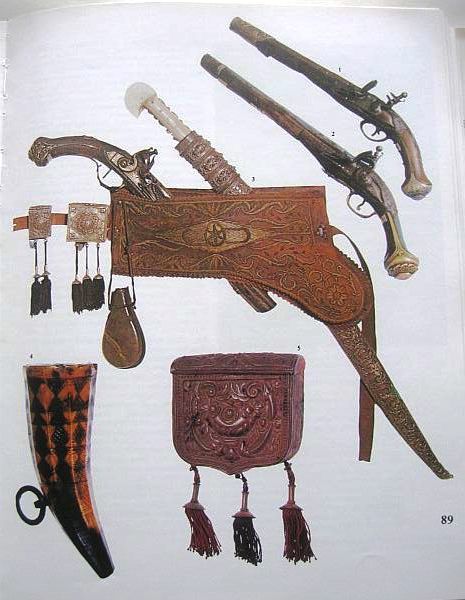

Экспозиция турецкого оружия, включая турецкие ятаганы в музее, посвящённая русско-турецкой войне 1877-78 гг.:

Более подробно про болгарские (и не только) ятаганы можете прочитать, например, здесь: http://doktora757.blog.bg/history/2018/01/25/karakulak-i-iatagan-tradicionni-bylgarski-oryjiia.1590208 или здесь: https://logovozmeya.ucoz.net/publ/istorija_voennogo_dela/oruzhie/jatagany/6-1-0-10 .

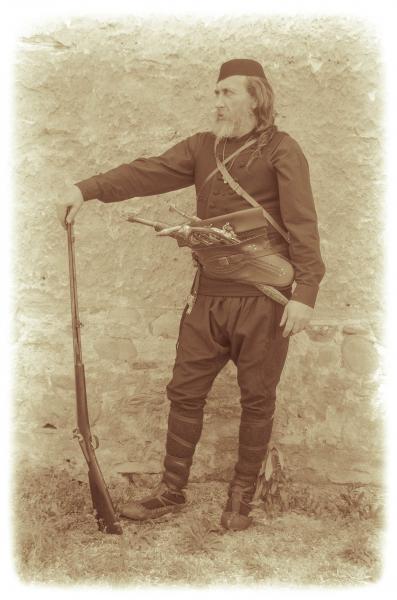

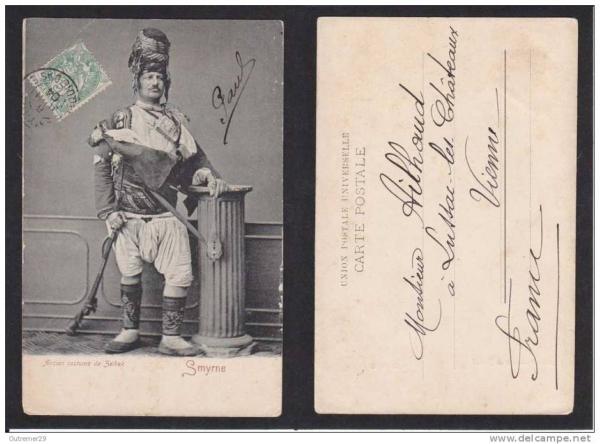

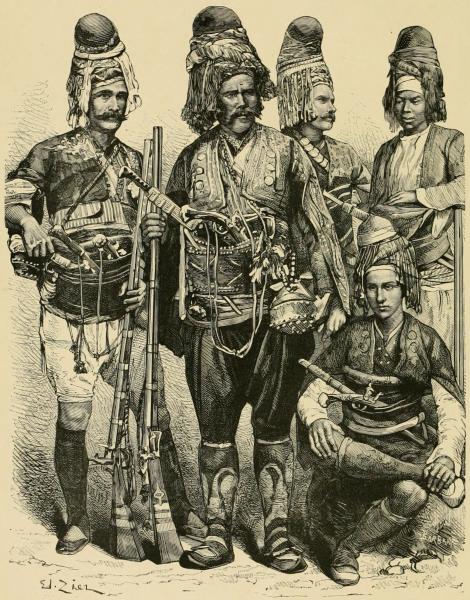

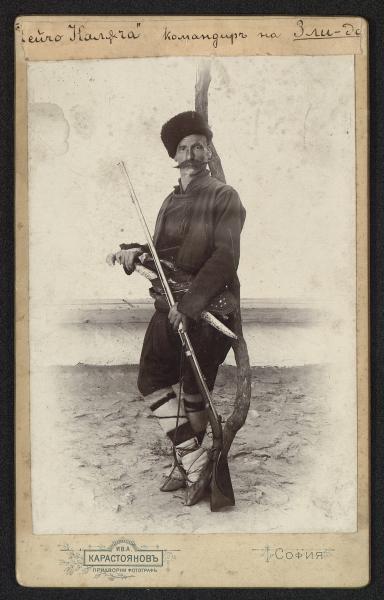

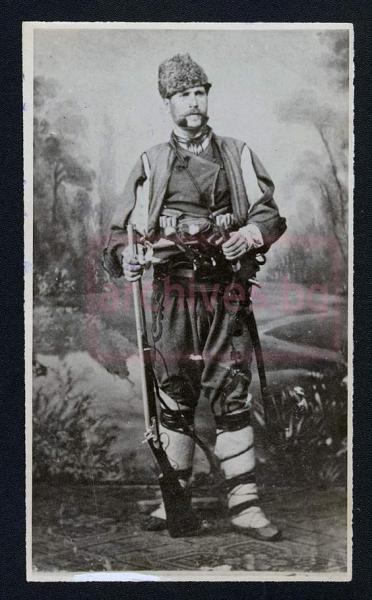

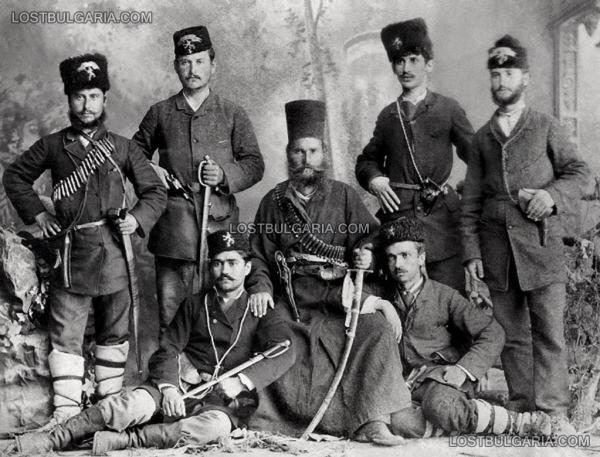

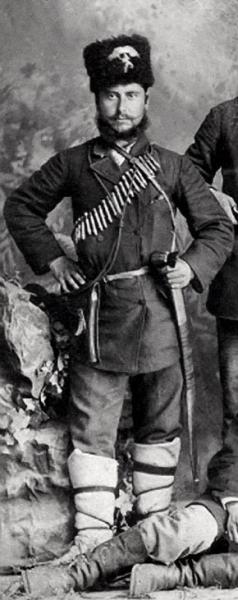

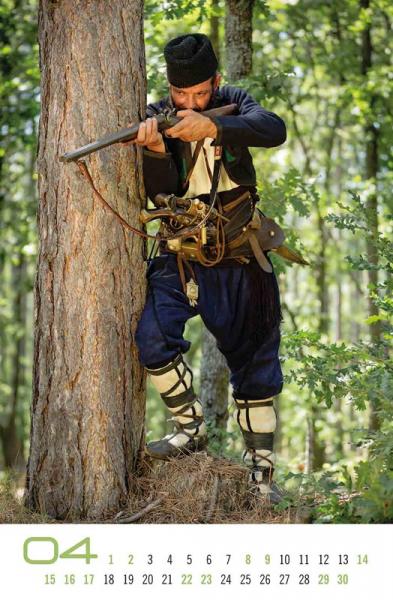

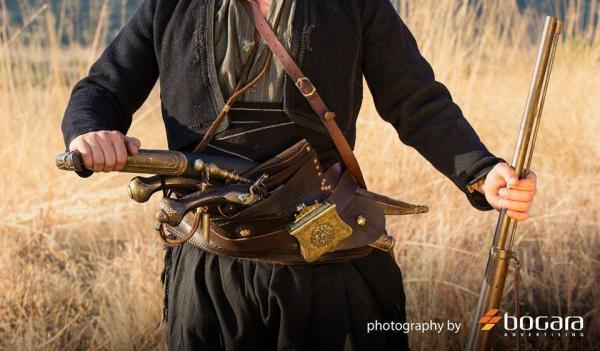

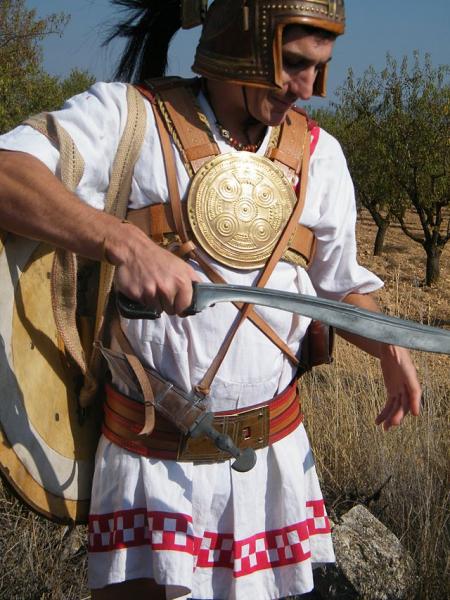

Гайдуки, или хайдуты (венг. Hajdúk) — вооружённые крестьяне, угнетённые турками-османами и боровшиеся против османского владычества (ига) на Балканах, а также в Западной Армении.

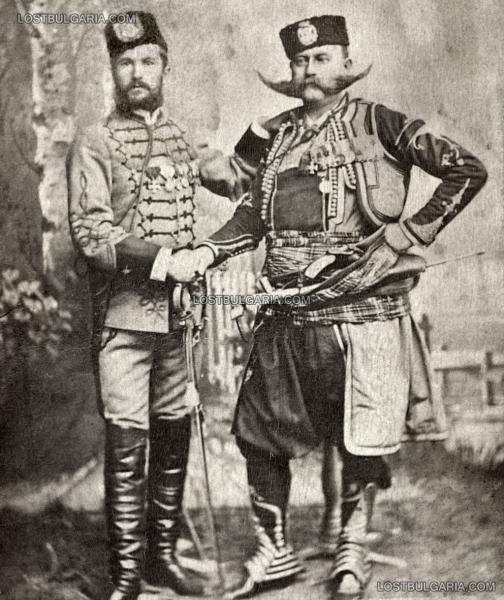

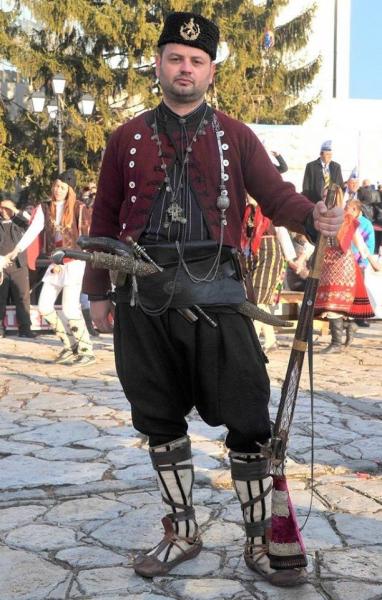

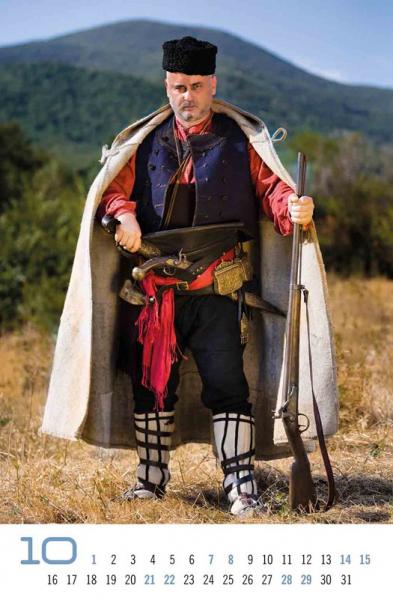

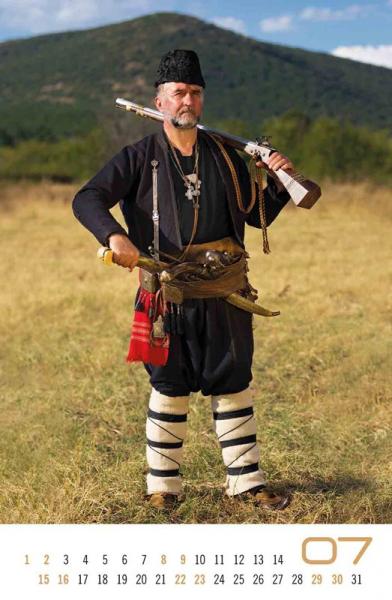

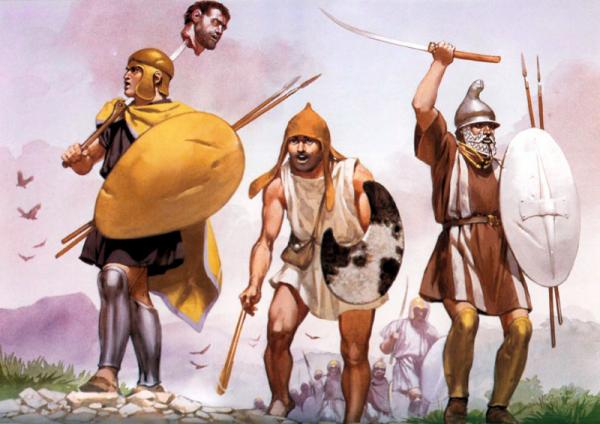

Современная реконструкция болгарских гайдуков с разнообразным оружием, включая ятаганы:

Ножи и кинжалы Болгарии

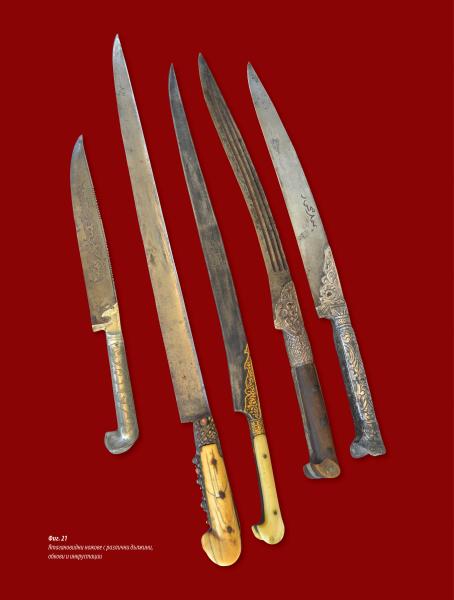

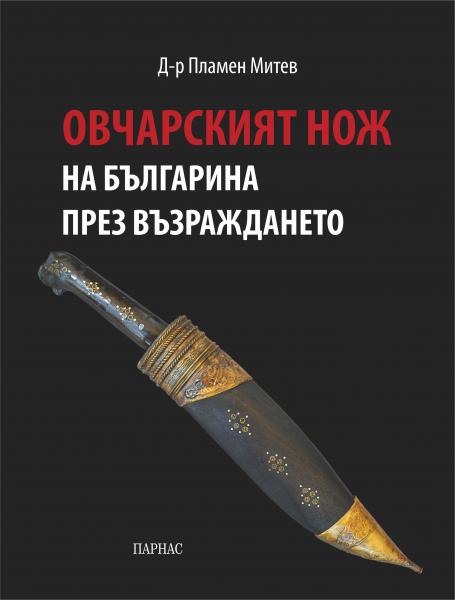

Традиционные болгарские ножи

Литературы по традиционным болгарским ножам на русском языке практически нет – лишь несколько статей про нож каракулак. А в остальном – это «непаханое для оружиеведов поле». Кроме того, выделить исключительно болгарские ножи из балканских практически невозможно – у каждого народа, населяющего Балканский полуостров, а также острова в омываемых полуостров Адриатическом, Ионическом, Мраморном, Критском и Эгейском морях, были довольно схожие традиционные ножи.

Немногим известно, что оружие, производимое на Балканах, всегда ценилось за свои качество и надёжность. В этом регионе постоянно бушевали стычки и войны. Во времена османского ига порабощённые турками-османами христиане не мирились со своим положением, поднимаясь на восстания против турецкого владычества. А какие стычки, восстания и войны без оружия?

Издревле на Балканском полуострове был ряд центров изготовления холодного оружия. О некоторых центрах по изготовлению холодного оружия на территории, населённой болгарами, здесь уже рассказывалось. Особенно много отличных кузнецов было в Боснии. Производство ятаганов, кулаков, каракулаков, аккулаков, бичаков и прочих ножей и кинжалов было и в других местах.

Каракулак

Сейчас невозможно точно сказать, был ли каракулак раньше, или он трансформировался из боевого ятагана. Существует несколько, порой диаметрально противоположных, версий происхождения ножа каракулака.

По одной из них, история появления национального болгарского ножа каракулака восходит своими корнями во времена османского ига. Турки-османы, опасаясь вооружённых мятежей болгарского населения, запретили местным носить длинноклинковое и среднеклинковое холодное оружие. Вот только ножи остались, так как они являлись не только оружием, но и хозяйственно-бытовым предметом, необходимым каждому средневековому человеку. Это так называемая «турецкая версия» происхождения каракулака.

Болгарские историки и оружиеведы утверждают, что ножи кулаки (они были длиннее и массивнее каракулаков) появились в стране задолго до нашествия турок. В это можно поверить, учитывая постоянные контакты и стычки между болгарами и турками.

В современной Болгарии многие любители ножей серьёзно утверждают, что знаменитый турецкий ятаган не что иное, как модифицированный нож каракулак.

Скорее всего, утверждения болгар о древности своего оружия довольно спорны. Найденные старинные ятаганы намного старше самых древних болгарских ножей. Кроме того, название болгарского ножа говорит само за себя: «кара» – по-турецки «чёрный», а «кул» – это «порабощённый». Вот и получается, оружие раба или зависимого человека. Наиболее принятый сегодня перевод слова «каракулак» – это «чёрные уши» или «чёрное ухо».

Вполне возможно, и турецкий ятаган, и балканский кулак ведут свои «родословные» от одного (ну или схожих) прародителя (прародителей). Ведь и Балканский полуостров, и полуостров Малая Азия, и многочисленные острова в Адриатическом, Ионическом, Мраморном, Критском и Эгейском морях, как и ряд других территорий в Европе, Азии и Африке, принадлежали Древнегреческим государствам, Македонской империи, Римской империи, Восточной Римской империи, известной и под другими названиями: Византия, Византийская империя, Держава Ромеев, Ромейская империя, Империя римлян. Влияние римского оружия не могло ни сказаться на оружии государств и народов, существовавших и проживавших на осколках Римской империи.

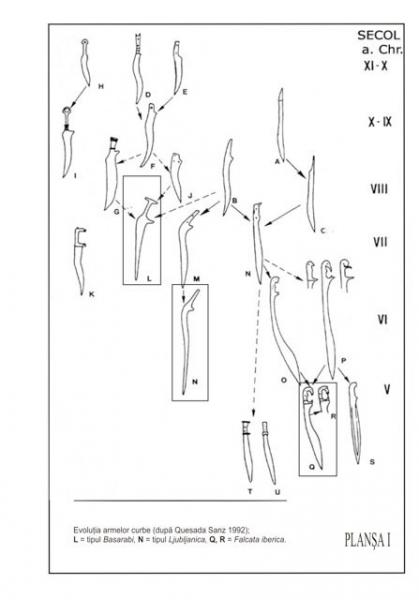

Предыстория холодного «выгнутообушкового» оружия

Я провёл небольшой анализ клинкового и древкового оружия Европы, Азии и Африки. Искривлённые клинки (клинкового оружия) или боевые части (древкового оружия) с заточкой по вогнутой кромке нашли применение у многих народов в ряде государств и территорий. И своими корнями такое оружие уходит в … каменный век.

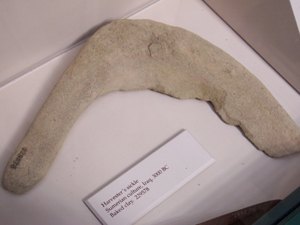

Если верить синтетической теории эволюции (я себя к её сторонникам не отношу), человек научился изготавливать первые орудия труда и первое оружие из дерева, кости, рога, некоторых камней (кремень, обсидиан, кварц, яшма) ещё в каменном веке. Тогда же появляются и первые серповидные ножи с вогнутой режущей кромкой (подробнее здесь: http://khukuri.ru/seim_karasuk.htm ).

В эпоху верхнего палеолита (35000–8000 лет до н. э.) появляется новая техника изготовления простейших орудий – в кусок кости или дерева вставлялись или вклеивались острые мелкие кусочки кремня (микролиты). Теперь можно было разнообразить форму и размер готового изделия, можно было не подыскивать подходящий кусок кремня, а просто изготовить орудие из дерева и «воткнуть» в нужных местах режущую/пилящую кромку из более прочного материала).

С появлением новой технологии весьма существенно возросла производительность труда при изготовлении орудий. Естественно, с течением времени эта техника совершенствовалась, и к определённому моменту достигла своего технологического предела.

Для изготовления режущих орудий труда люди каменного века пробовали применять даже глину, которую научились обжигать.

На последних этапах каменного века (в энеолите) человек впервые изготавливает металлические орудия, и начинает использовать их в хозяйственной деятельности. Первый металл, достаточно широко употреблявшийся человеком для изготовления орудий – самородная медь (золото и серебро оставим в сторонке…). Полученный металл не отливался в литейные формы, изделия из него ковались.

Очередным качественным прорывом древней металлургии стало получение искусственных медных сплавов – мышьяковистой и оловянной бронз, что ознаменовало начало бронзового века.

Среди артефактов афанасьевской и андроновской культурно-исторических общностей бронзового века мне не попались серповидные ножи с вогнутой режущей кромкой.

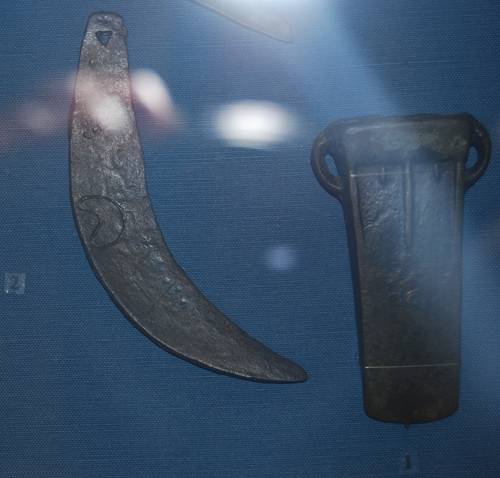

А вот среди археологических находок сейминско-турбинской культурной общности, которую принято называть скорее транскультурным феноменом, встречаются первые (из пока что найденных) серповидные (эти ножи в настоящее время у российских археологов принято называть «выгнутообушковыми») ножи из бронзы.

Часть бронзовых ножей, найденных археологами в сейминских захоронениях, прямые, двулезвийные. По сути, это – кинжалы. Помимо кинжалов, в сейминских захоронениях встречается короткоклинковое холодное оружие и другого типа – однолезвийные, с выгнутым обухом, серповидным клинком. Причём, такие ножи археологи находят в «богатых» захоронениях и, очевидно, они являются оружием статусным.

Часть этих ножей изготовлена с прилитыми рукоятями – к готовому бронзовому клинку, на его хвостовик, приливалась рукоять из бронзы или меди. На следующем этапе к верхней площадке рукояти приливалось навершие – скульптурки животных, людей. На рукоятях ножей присутствуют выпуклый или прорезной орнамент, валики, возможно имитирующие обмотку узким кожаным ремнём или прочной верёвкой. А имитация обмотки, в свою очередь, указывает на то, что подобный статусный украшенный нож должен был иметь прототип – рабочий нож с простой рукоятью и обмоткой. И действительно, были найдены ножи – цельнолитые, с навершием в виде кольца и формы для их отливки. Не исключено, что металлическая рукоять подобных ножей могла иметь деревянные или костяные накладки (двутавровая в сечении рукоять хорошо подходит для их фиксации) и вышеупомянутую обмотку из кожаного ремня или верёвки, для закрепления накладок и лучшего удержания, в этом случае отверстие в навершии служило для фиксации этой обмотки и крепления темляка.

Длина рукоятей (без навершия) выгнутообушковых сейминских ножей – от 95 до 130 мм, длина клинков – от 172 до 225 мм. Толщина обухов ножей – от 9 до 10 мм в самом широком месте – на соединении клинка и рукояти, в сечении клинок, в отдельных случаях, Т-образный (однотавровый).

Сейминские ножи отливались из бронзы в одно- или двухстворчатых литьевых формах. Металлографические исследования говорят о том, что полученные заготовки клинков затем могли подвергаться высокотемпературному отжигу, для гомогенизации сплава, и горячей или холодной проковке, с низкотемпературными промежуточными отжигами, для устранения дефектов литья и формирования и упрочнения режущей кромки.

Откуда стартовали сейминские дружины, какой регион можно считать их родиной? Большинство исследователей предполагает, что ядром зарождения сейминской культуры нужно считать Рудный Алтай (приятно об этом было узнать, т.к. это моя родина и родина моих предков, да и по сей день я живу в Рудном Алтае!) и прилегающие территории, т.е. ареал, занятый в III-II тыс. до н.э. афанасьевскими племенами, а позднее и окуневской и елунинско-кротовской культурными общностями. Первым этапом миграций сейминских дружин был, вероятно, западносибирский. Видимо, на этом этапе в состав дружин могли быть включены отряды из таёжных племён, представленных в сейминских некрополях многочисленными захоронениями с оружием из камня. Далее, достигнув Урала и переместившись в европейскую тайгу, сейминские дружины получили пополнение из числа племён входящих в андроновскую культурно-историческую общность – так называемый «абашевский компонент». На восточноевропейском этапе миграции сейминцев охватили территории бассейнов рек Камы, Волги и Оки, при этом на север они продвинулись до Печоры (Канинская пещера), а на запад – до Белого озера и Финляндии.

Начиная с середины II тыс. до н. э. небывалая тектоническая активность повлекла за собой серьёзные негативные изменения климата и системный кризис мощных государств в регионе Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья. Произошли серьёзные изменения в расстановке сил в регионе, многие города и государства были разрушены или потеряли былое влияние. Надолго были утрачены многие культурные традиции, начались новые переселения народов. Коснулись эти изменения и Евразийского региона. Часть андроновских племён, по мнению многих исследователей, покинула обжитые места и двинулась в Индию. Отдельные группы из Средиземноморского региона, напротив, выдвинулись на северо-восток и через какое-то время, вероятно, могли пополнить культурные общности Евразии.

Выходцы из прогрессивных афанасьевских или андроновских племён могли стать ядром сейминско-турбинских походов, опираясь на уже изменённые их воздействием племена таёжных охотников и собирателей, преобразованных таким культурным вмешательством в оседлых земледельцев и пастухов окуневской и елунинско-кротовской культурных общностей. Впоследствии, «неожиданное» появление карасукской культуры могло было быть инициировано так называемыми «атипичными карасукцами» – людьми, похороненными в карасукских некрополях и имеющих, в отличие от «классических карасукцев» не монголоидный, а европеоидный физический тип. Под влиянием неких обстоятельств оседлые пастушеско-земледельческие племена этих областей, сменили тип хозяйствования на полукочевое скотоводство – весной они засевали поля и перебирались со скотом на летние пастбища, а осенью возвращались обратно для сбора урожая и на зимовку. Исследователи выдвигают много гипотез о том, кем были атипичные карасукцы, возможно ставшие инициаторами создания новой культуры – среди них версии с участием в этногенезе карасукской культурно-исторической общности афанасьевцев, андроновцев, окуневцев, памиро-ферганцев, тибето-бирманцев и даже средиземноморцев- ближневосточников. Точного ответа пока нет, к сожалению, хотя работы археологов, антропологов и генетиков из года в год приближают нас к нему.

Карасукская культурная общность – археологическая культура бронзового века (конец II – начало I тыс. до н. э.) в Южной Сибири и Казахстане. Названа она так по раскопкам эталонных памятников на реке Карасук (приток Енисея) близ села Батени в Боградском районе (Хакасия). Влияние культуры прослеживается от Саян и Алтая до Аральского моря.

Бронзовые ножи с выгнутыми обухами, принадлежавшие карасукской культуре, были найдены на территории Сибири, Китая, Казахстана, Киргизии и на других территориях, где распространилась эта культура.

В серповидных (выгнутообушковых) ножах карасукцев начинает чётче прослеживаться такой элемент рукояти, как передний упор. Навершие рукояти ножей этого типа чаще всего имеет «грибовидную» форму с отверстием-ушком под ним, для крепления темляка (иногда навершие имело форму близкую к кольцевидной или было зооморфным). Рукоять бывает объёмной, плоской или двутавровой в сечении. Угол «наклона» клинка по отношению к рукояти и его длина могли варьироваться довольно значительно.

Карасукская культура сменяется (на определённом этапе обе культурные общности существовали параллельно) тагарской культурой (VIII–III вв. до н. э.). Культурная общность названа так по топониму – острову Тагарскому на реке Енисей.

В найденных погребениях тагарской культуры также встречаются выгнутообушковые ножи, схожие с карасукскими ножами.

Тагарские серповидные ножи баиновского и подгорновского этапа конструктивно схожи с карасукскими, на сарагашенском этапе можно наблюдать довольно большое разнообразие в формах и оформлении рукоятей. Интересно, что у тагарских цельнолитых бронзовых ножей в этот период появляется специфическое украшение – значок (тамга) в том месте, где рукоять переходит в лезвие клинка (на фото ниже этот знак отчётливо виден).

Ножи подобного типа постепенно, в течение II-I тысячелетия до н.э., распространяются на территории Евразии от Ближнего Востока и Центральной Европы до Китая.

На поздних этапах развития тагарской культуры массивных цельнолитых серповидных ножей почти нет, они становятся меньше, тоньше в обухе и переходят в нишу хозяйственно-бытовых инструментов, предназначение которых не рубка, а резание. Нишу боевых ножей прочно занимают прямые кинжалы, основное назначение которых уже не рубка, а пробитие доспеха колющим ударом. Впрочем, массивные серповидные ножи не исчезают совсем, а модифицируются из цельнометаллических в составные, состоящие из массивного серповидного клинка и монтируемой на нём ручки из органического материала. Такая конструкция рубящего инструмента позволяет смягчить последствия удара по твёрдой поверхности для руки, благодаря амортизирующим свойствам деревянной рукояти. Кроме того, в изготовлении такой нож проще и более ремонтопригоден. В отечественной археологической литературе за подобными массивными ножами закрепилось название серп-секач (серп-косарь) сосново-мазинского типа (названо так по кладу, найденному в селе Сосновая Маза Хвалынского района Саратовской области).

Подведём промежуточные итоги по выгнутообушковым/серповидным ножам бронзового века. Металлические однолезвийные ножи с выгнутым обухом и серповидным клинком впервые появляются на Восточно-Европейской равнине, в Центральной Азии и Сибири, предположительно, в начале II тысячелетия до н. э. Владельцами этих ножей были сейминско-турбинские дружинники, перемещавшиеся по лесостепным и лесным территориям Евразии. По ряду признаков, одним из которых является включение этих ножей в состав погребального инвентаря статусных, «богатых» захоронений, можно предположить, что эти ножи являлись оружием ближнего боя и неотъемлемой частью воинской культуры этой культурно-исторической общности. В последней трети II тысячелетия до н. э. ножи схожей конструкции фиксируются у представителей карасукской, затем тагарской культур. В дальнейшем, на поздних этапах развития тагарской культуры, цельнометаллические серповидные ножи уменьшаются в размерах, становясь частью хозяйственного инвентаря. Конструкция массивных серповидных ножей претерпевает изменения, меняясь с цельнометаллической на составную (бронзовый клинок и смонтированная на его хвостовике рукоять из органических материалов), предположительно, в конце II тысячелетия до н. э. Возможно, к этому моменту массивный серповидный нож становится универсальным, с возможностью применения как для боя, так и для выполнения хозяйственных задач. Бронзовые серповидные ножи составной конструкции, получившие в современной археологической литературе название «серп-секач» фиксируются в конце II–I тысячелетии до н. э. на территориях Восточно-Европейской равнины, Центральной Азии, Сибири и Северо-Западного Китая.

А как же обстояли дела в «цивилизованной» Европе? В одной из книг мне попался интересный нож из свайных поселений в швейцарском Невшателе (доисторические свайные поселения в Альпах – доисторические поселения из свайных жилищ в Альпах и окрестных районах, построенные примерно с 5000 до 500 гг. до н. э. на берегах озёр, рек и болот). Нож имеет двойной изгиб клинка.

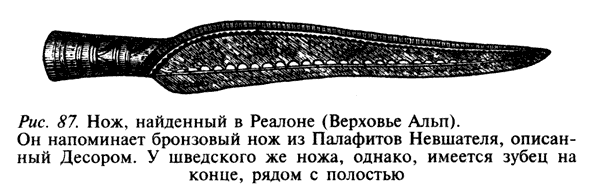

А это – нож, найденный в Реалоне (Верховье Альп).

И европейский континент клинковое оружие с лезвием на вогнутой кромке не обошло стороной.

Предыстория холодного «выгнутообушкового» оружия (часть 2)

В античные времена уровень металлургии не позволял производить прямые стальные (железные) мечи приемлемого качества, поэтому наиболее распространённой у древнего оружия была форма клинка с изгибом вперёд.

Несмотря на то, что долгое время считалось, что первая цивилизация зародилась на северо-востоке Африки вдоль нижнего течения реки Нил и известна как Древний Египет (самоназвание Та-кемет, Та-мери, Та-уи), данные, которыми располагают современные историки, свидетельствуют о том, что именно шумерская цивилизация предшествовала остальным. Шумеры пришли на плодородные земли в междуречье Тигра и Евфрата, также известные как Месопотамия, в конце IV тысячелетия до н. э. Считается, что честь изобретения боевых мечей тоже принадлежит шумерам. Первые образцы этого оружия выкованы не позже середины III тысячелетия до н. э. Древнейшие мечи имели довольно странную изогнутую форму, свидетельствующую о том, что предком их, скорее всего, был крестьянский серп. Именно Междуречье (Месопотамия и Левант) считается родиной земледелия (так называемый плодородный полумесяц), а оно, в свою очередь, повлияло на совершенствование хозяйственно-бытовых инструментов. Одно из основных орудий труда земледельцев – серп – в эпоху бронзового века приобрёл форму, которая останется практически неизменной до нашего времени.

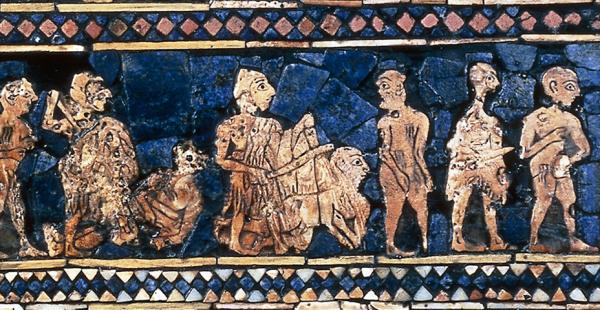

Если говорить про серповидные мечи, то вначале, по-видимому, они были лишь на вооружении у знати и использовались преимущественно для казни пленников. Самое раннее изображение широко распространённого в Междуречье серповидного меча (к сожалению, в оружиеведении у этого меча нет собственного названия, т.к. оно не дошло до нас) мы видим на «Штандарте из Ура», где он передан весьма условно.

Изображение не позволяет делать однозначных выводов о форме меча, к тому же до нас не дошёл ни один шумерский образец. На «Стеле Коршунов», воздвигнутой в XXV в. до н. э., изображён правитель (энси) шумерского государства Лагаш Эанатум. В левой руке Эанатум держит оружие, весьма напоминающее серповидный меч. Но возможно, что это ассирийская саппара – сабля, которая имела заточку и на внутренней, и на внешней стороне.

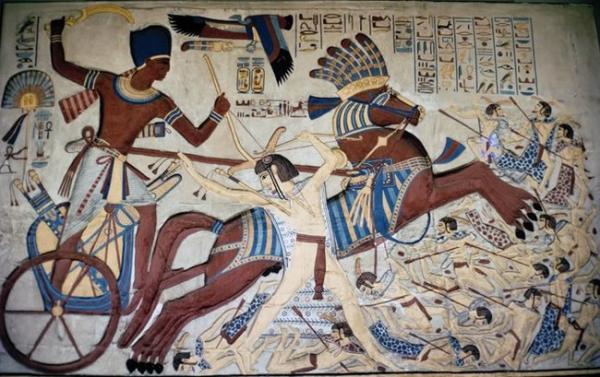

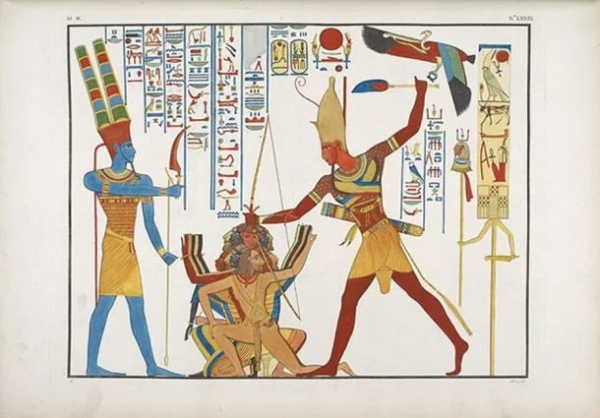

Считается, что знаменитый древнеегипетский меч хопеш, или кхопеш не что иное, как одна из разновидностей традиционного месопотамского серповидного меча. Есть и другая гипотеза. Её приверженцы утверждают, что египтяне «подсмотрели» конструкцию своего знаменитого меча у гиксосов – загадочных завоевателей, которые вторглись в Египет в XVIII в. до н. э. Часть историков считает, что гиксосы были вооружены изогнутыми бронзовыми мечами (или ножами), удачную конструкцию которых позже позаимствовали практичные египтяне. Как бы там ни было, именно египетский хопеш (кхопеш) пока считается первым холодным оружием, экземпляры которого сохранились до наших дней. Хопеш в основном затачивался только с внешней стороны. Реже находили обоюдоострые хопеши, заточенные не только с внешней стороны, но и имеющие режущую кромку с внутренней стороны. Очевидно, способ применения такого оружия в бою предполагал не только нанесение рубящих ударов, но и отсечение головы, конечностей поверженного противника.

На вооружении войск и в ритуальных целях хопеш в Древнем Египте использовался вплоть до IV в. до н. э.

В более позднее время подобное оружие можно наблюдать на вооружении других армий.

Хетты, заклятые враги египтян, во время бронзового века, также использовали мечи, похожие по форме на хопеш, хотя у них были и прямые мечи. Однако неясно, скопировали ли они египетский дизайн или унаследовали серповидный меч непосредственно из Месопотамии.

Немного ещё вернёмся в Месопотамию. В разное время здесь, помимо Шумера (аккад. Šumerû, шум. Ki-en-gi(-r)), располагались такие государства, как Аккад, Вавилонское царство (Вавилония) и Ассирия.

В более позднем вавилонском и ассирийском искусстве серповидное холодное оружие изображалось как символ власти, став неизменным атрибутом божеств и правителей. Ассирийские мечи, как и египетские, имели ряд форм. Одна из них – «са-па-ра», или хопш во многом схожа с египетских хопешем. Более подробно про мечи государств Месопотамии можно прочитать в «Книге мечей» Ричарда Ф. Бёртона или, например, здесь: http://www.bibliotekar.ru/CentrMech/11.htm . В Державе Ахеменидов (др.-перс. Ariyānām Xšaçam – «Арийская Империя»), известной также как Первая Персидская Империя, преобладали прямые мечи и кинжалы, но было также и оружие с искривлёнными клинками.

Версий о появлении изогнутого клинка в Древней Греции великое множество. Считается, что его вручили легендарным героям чуть ли не боги.

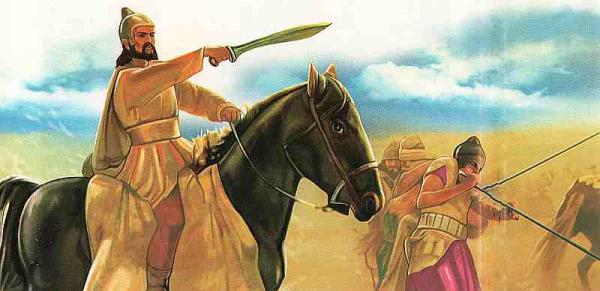

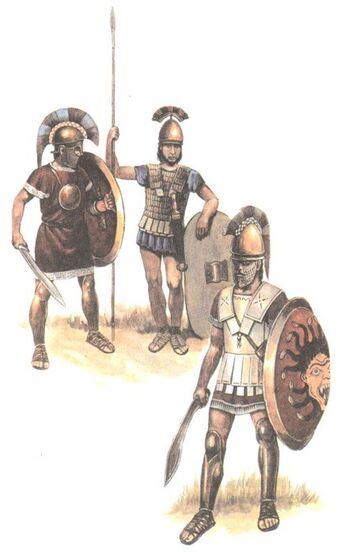

На самом деле, ничего правдивого в таких легендах нет. Если обратиться к работам Геродота, то можно увидеть, что в те далёкие времена, когда у греков не было таких изогнутых клинков, их использовали в персидской кавалерии. Греки никогда не брезговали научиться чему-нибудь даже от своих смертельных врагов, поэтому с удовольствием скопировали изогнутые мечи персов (на иллюстрации ниже одинаковыми мечами вооружён как грек, так и перс).

В другом источники прочитал, что оружие с лезвием на вогнутой части клинка предположительно из Месопотамии через мидийцев попало к грекам в Элладу, где стало известно как копис (др.-греч. κοπίς).

Также есть версия о проникновении такого меча к грекам от фракийцев (фракийцы – древний народ, группа индоевропейских племён, обитавшая на северо-востоке Балканского полуострова и северо-западе Малой Азии).

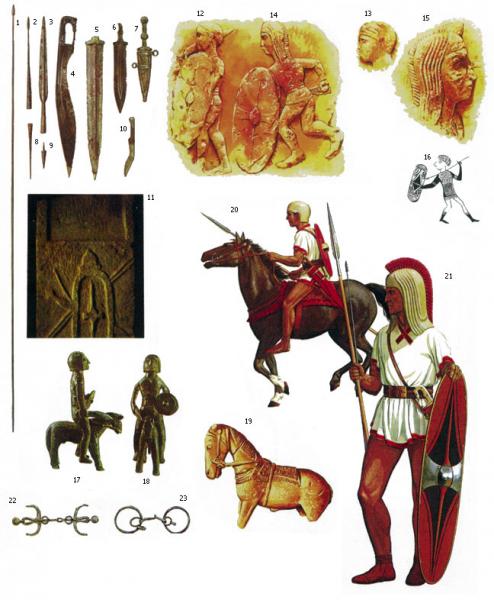

В македонской армии копис, наряду с ксифосом (прямой обоюдоострый меч длиной около 60 см), также состоял на вооружении.

Наибольшее же распространение холодное клинковое оружие с лезвием на внутренней (вогнутой) части клинка получило в Иберии (одно из названий Пиренейского полуострова). Иберийский копис известен как фальката. Название фальката (falcata) не является историческим, оно возникло лишь во второй половине XIX в. с лёгкой руки одного из переводчиков с латинского, который принял образное описательное выражение ensis falcatus – «меч, изогнутый подобно серпу» – за название вида оружия; римляне называли это оружие «испанской саблей» – machaera Hispana (не путать с состоявшим на вооружении самих римских легионеров gladius hispaniensis, прямым мечом с листовидным клинком).

Ранние образцы фалькаты датированы V–IV вв. до н. э. Самые ранние фалькаты были найдены на юго-востоке Иберийского полуострова, преимущественно в тех местах, где были греческие поселения-колонии. Но вполне вероятно, что изогнутый однолезвийный колюще-рубящий меч был заимствован племенами, населявшими Иберийский полуостров, у финикийцев.

Раниие фалькаты воспроизводят собой греческие кописы с рукоятью в форме птичьей головы или животного. Гарда у фалькаты была увеличенной, переходящей в рукоять. Кроме этого, между загнутыми концами гарды и рукояти нередко встречались цепи и перемычки, тем самым, фактически получалась полноценная закрытая гарда. Лучшие из сохранившихся образцов фалькаты хранятся в Национальном историческом музее Мадрида.

Присмотревшись, можно увидеть не полностью сохранившуюся защиту руки на рукояти от гарды до навершия. Подобный элемент выделяет фалькату из рода себе подобных видов холодного оружия. Затем художественные излишества греков перешли в более функциональную, удобную для ладони форму, а клинок приобрёл совершенство формы. Длина фалькаты в среднем около 60 см. Со временем фалькаты стали короче, появилась заточка части обуха и долы. Испанцы носили фалькату в ножнах за спиной. Вдоль ножен прикреплялись три или четыре кольца, длинная перевязь пропускалась сквозь кольца. Иногда носили за поясом. Ширина клинка расширяется по направлению к кончику, из-за чего центр тяжести смещается на удаление от руки. В результате кинетическая энергия удара увеличивается, а благодаря изогнутому вперёд лезвию рубящая способность значительно возрастает по сравнению с прямым мечом. По свидетельству римлян никакой шлем не мог выдержать удара фалькатой.

Некоторые оружиеведы считают фалькату самостоятельным видом оружия, а не разновидностью кописа.

Карфагенская армия была одной из самых передовых в Древнем мире. Карфагеняне в значительных количествах набирали в свою армию иберов, тартессиев, протобасков, лузитанов, кельтов, кельтиберов, населявших Иберию.

Римляне заимствовали оружие своих врагов – карфагенян, или пуннов, как они их называли, и сделали фалькату своим излюбленным оружием. Впрочем, у этрусков (древняя цивилизация, населявшая в I тысячелетии до н. э. северо-запад Апеннинского полуострова) тоже были подобные мечи,

... и к римлянам оружие типа фалькаты/кописа могло попасть именно от этрусков.

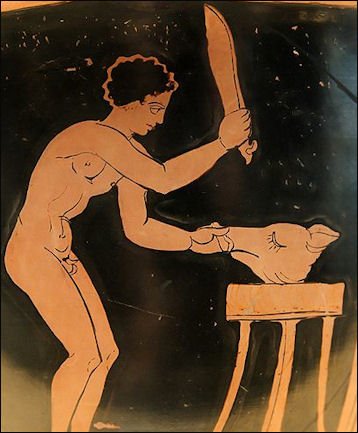

Другим словом, обозначающим такой же изогнутый меч, является махайра (махера) (др.-греч. μάχαιρα), то есть нож в современном греческом. Это слово в античности широко применялось к обозначению всяких режущих предметов, от бытовых ножей до мечей римлян.

Предыстория холодного «выгнутообушкового» оружия (часть 3)

Выгнутообушковый клинок с заточкой на вогнутой стороне в Древнем мире имели не только мечи, а также короткоклинковое оружие.

Сика – длинный кинжал или короткий меч с клинком длиной до 40–45 см, являющийся наследием Гальштатской культуры (археологическая культура железного века, которая развивалась в Центральной Европе и на Балканах примерно с 900 до 400 гг. до н. э.).

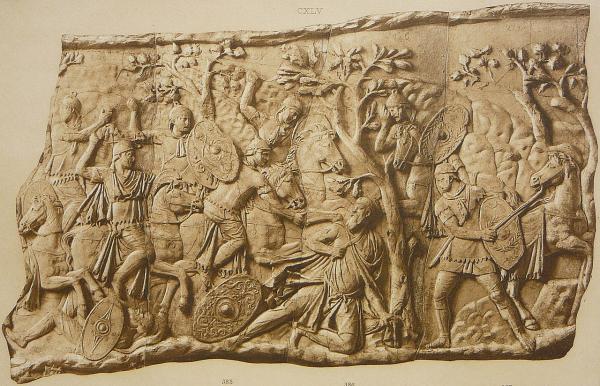

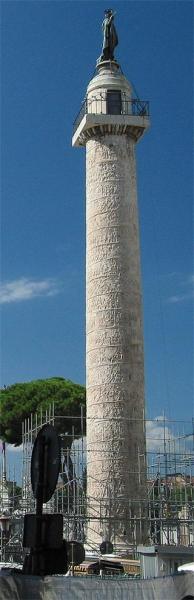

Данное оружие использовали древние иллирийцы, фракийцы, даки (на колонне Траяна изображено самоубийство царя Дакии Децебала, в руках которого – сика.

Большое количество экземпляров оружия было обнаружено на территории современных Албании, Румынии, Боснии, Болгарии и Сербии.

Согласно Древнему античному словарю, том 4 (Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines) корнем слова «сика» является прото-индо-европейский sek- , означающий «резать», «отрезать». Римский писатель Валерий Максим утверждал, что «сика» являлся термином даков, используемый для определения короткого меча (большого ножа) с искривлённым клинком. Ныне в албанском языке имеется термин «тика», описывающий нож, который по форме подобен сике.

Сика изготавливался из меди, брозы и, позднее, из железа и стали. Первоначально сика выглядел как изогнутый меч с клинком длиной около 40–45 см (по ширине и массе примерно соответствует римскому гладиусу). А в случае облома клинка, перековывался кузнецами в кинжал.

Некоторые оружиеведы выделяют три типа сик, которые различаются лишь морфологически, но не функционально.

Первый тип характеризуется массивностью. Встречаются экземпляры кинжалов, форма клинка которых имеет излом в своей средней части. Острие такого оружия короткое и острое, имеется небольшой изгиб. Короткая рукоять треугольной формы, на которой близ клинка располагаются отверстия для крепления заклёпок. На клинке располагается глубокий дол с резными украшениями. Описанные выше признаки не являются характеристиками для подавляющего числа кинжалов данного типа, единственной общей особенностью являются размер и форма оружия.

Кинжалы второго типа не имеют больших морфологических различий, в отличие от первого типа они не столь массивны, при этом клинок с долом длиннее, рукоять короткая, треугольной формы.

Третий тип насчитывает большее число экземпляров. Он характеризуется длинным клинком, долом, элегантно украшенным резным орнаментом, продольными линиями, рукоятью и гардой. Размеры оружия также стандартизованы и составляют 30–40 см в длину и примерно 3 см в ширину.

Сложные в исполнении декоративные украшения сики характеризовали его духовную, художественную и символичную ценность. На клинках сик вырезались изображения орлов и змей, при этом схема расположения элементов соответствовала определённому «коду», подчёркивая отношение носителя оружия к тому или иному обществу, его социальный статус, а также особые тайные, «волшебные» характеристики кинжала.

Гладиаторские бои в Древнем Риме были чрезвычайно популярны, а количество гладиаторов так велико, что существовала целая их классификация по типу вооружений, тактике боя и правилам поединков. Так, среди прочих гладиаторов были гладиаторы-фракийцы (лат. thraex). Эти гладиаторы первоначально были фракийцами по национальности, затем название перешло на комплекс вооружения вне зависимости от национальности бойца. У гладиаторов, с тех пор как мурмиллона вооружили скутумом (большим щитом) для того, чтобы его бой с фракийским гладиатором был честным и захватывающим, последнего вооружили сикой. Сика в руках фракийца был коварным оружием, поскольку позволял неожиданно подрезать слабо защищённые обратные части рук и ног.

В Древнем Риме сика также был в качестве оружия телохранителей – некоторые римские императоры нанимали себе в личную охрану гладиаторов-фракийцев.

Именно от названия этого кинжала берёт своё название первая в истории террористическая организация – сикарии. Сикарии (лат. sicarii – буквально «кинжальщики») – боевая еврейская группировка, действовавшая в Иудее в I в. н. э. Это было радикальное, впоследствии отколовшееся, крыло движения зелотов, вставшее на путь прямых нападений и террористических актов. Своей целью сикарии ставили образование еврейского государства, независимого от Рима. Члены этой группировки (можно сказать секты) практиковали убийства (орудием убийства служил кинжал с искривлённым клинком – сика, скрытно носившийся под одеждой) представителей еврейской знати, выступавших за мир с римлянами и обвинявшихся в отступничестве от религии и национальных интересов, а также римлян.

В Древнем Риме сика стал оружием наёмных убийц. 15 марта 44 года до н. э. на заседании сената заговорщики набросились на диктатора Гая Юлия Цезаря с кинжалами и нанесли ему 23 раны, от которых римский диктатор умер на месте. Наверняка в руках убийц-заговорщиков тоже были сики.

В музее в Венеции экспонируется кинжал (нож) XIV века, который зовётся кинжалом (ножом) Святого Петра. Он удивительно напоминает сику.

Вот ещё какой-то выгнутообушковый меч [хотя некорректно этот и ряд перечисленных выше образцов клинкового холодного оружия с изогнутыми клинками называть данным словом!] из бронзы с лезвием на вогнутой кромке.

Судя по фригийскому шлему (тип античного шлема в эпоху Александра Македонского, который воспроизводит шапку скифов, фракийцев, других восточных народов).

Возможно это македонский меч?

Или это шлем и меч гладиатора-фракийца?

Предыстория холодного «выгнутообушкового» оружия (часть 4)

В данном «отступлении» стóит поведать ещё о двух видах оружия древних фракийцев и даков – фальксе и ромфее.

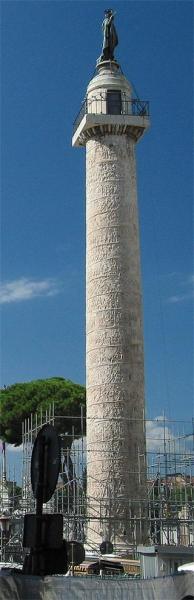

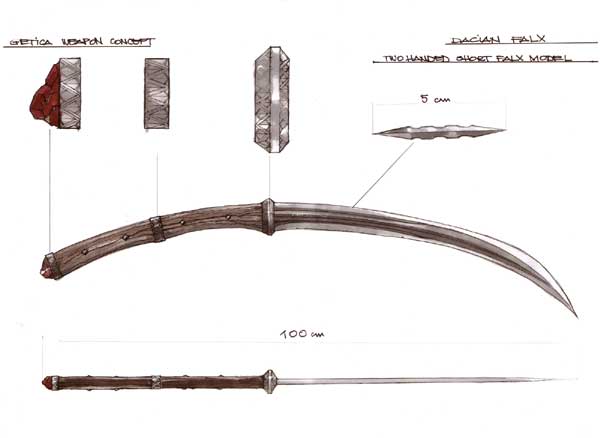

Фалькс (falx) – это либо двуручный меч (?), либо древковое оружие с древком около 1 метра с длинным сильноизогнутым железным (стальным) клинком, прикреплённым к концу древка почти равной с ним длины, лезвие которого заострялось по внутренней кромке.

Родиной фалькса считают Дакию.

Falx – это латинское слово, которое первоначально означало «серп», но позднее оно использовалось для обозначения любого вида оружия и сельскохозяйственного инструмента, у которого был изогнутый клинок с заострённым внутренним краем. Слово «фалькс» позже также использовалось для обозначения осадного крюка, которым пользовались римляне.

Дакийский фалькс из-за своей формы напоминающей косу.

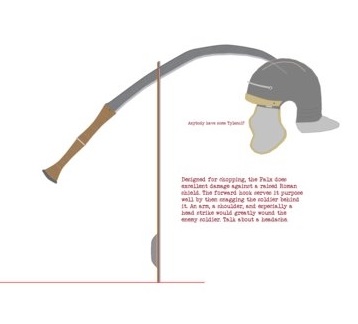

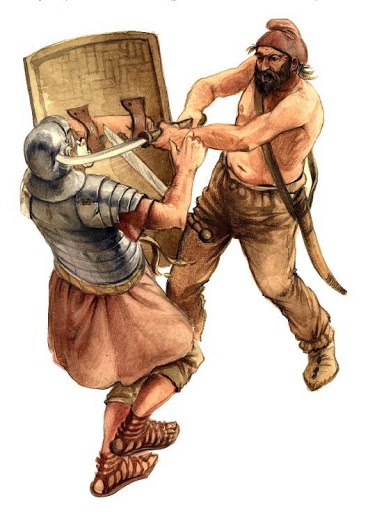

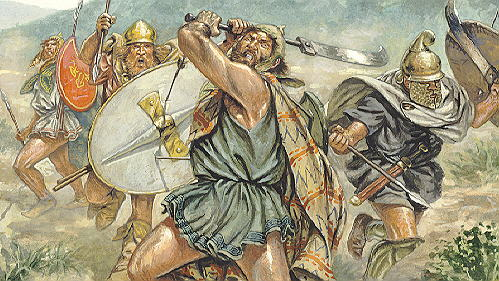

Клинок фалькса имел заточенное лезвие только с внутренней стороны, что считалось чрезвычайно эффективным для нанесения рубящего удара. Однако подобная конструкция оставляла своего владельца уязвимым. Оружие это могло использоваться только двумя руками, и, в таком случае, воин не мог держать щит, хотя нынешние реконструкторы изображают (правда, гораздо реже) дакийских воинов и со щитами.

Можно предположить, что длина двуручного фалькса позволяла обрушивать его с огромной силой на противника.

Найденные на раскопках пронзённые шлемы и щиты, расколотые мечи – говорят о том, что двуручный фалькс при правильной технике способен был расколоть щит на две части одним ударом. В качестве альтернативы его можно было использовать, как крюк, чтобы отцеплять от врагов щиты и резать их уязвимые конечности, либо же наносить удары по касательной, вовсе минуя щиты. Изогнутое вовнутрь остриё при грамотном использовании могло пробить доспех или плоть цели, закрытой щитом, что делало даже самые укреплённые щиты гораздо менее эффективными против воина, вооружённого фальксом.

Колонна Траяна (колонна на форуме Траяна в Риме, созданная архитектором Аполлодором Дамасским в 113 году н. э. в честь побед Траяна над даками) является памятником императорского завоевания Дакии. Массивное основание колонны покрыто рельефами различных трофеев дакийского оружия и включает в себя несколько иллюстраций двуручного фалькса.

На вооружении соседей даков – фракийцев – также были фальксы.

Другим похожим оружием фракийцев была ромфея, или ромфая.

Ромфея (др.-греч. ῥομφαία, лат. rhomphaea, rumpia) – это железный двуручный меч с длинной рукоятью и однолезвийным, прямым или слегка изогнутым как у косы, клинком, использовавшийся древними фракийцами, а также даками.

Считается, что этот вид оружия появился и развился во Фракии, во второй половине I тысячелетия до н. э., после ряда изменений и нововведений. Согласно Колеву, местом изобретения и первоначального использования являлась территория заселённая фракийским племенем бессов, практиковавших со времён ранней античности добычу руды и кузнечное ремесло. В первых веках до нашей эры, слово ρομφαία в древнегреческом стало нарицательным для всех одноручных и двуручных мечей, в таком значение оно сохранилось и в раннехристанской литературе. Ромфея использовалась как специфическое оружие фракийских подразделений с 400 г. до н. э., до конца римской эпохи.

Если честно, то грань между фальксом и ромфеей практически отсутствует, т.к. не все фальксы были сильно изогнуты, а большинство ромфей имели изгиб клинка.

В литературных источниках очень часто одни и те же рисунки или фотографии реконструкторов подписаны «даки»/«фракийцы» и «фальксы»/«ромфеи».

Фальксы и ромфеи были грозным оружием с Балканского полуострова, отправившим на тот свет многих римских (и не только) воинов.

Имеются свидетельства, что ромфеи со II–III вв. состояли на вооружении римской армии.

В 395 году после смерти императора Феодосия I Римская империя разделилась на западную и восточную части («Западная Римская империя» и «Восточная Римская империя» – исторические термины нового времени, принятые учёными для описания де-факто разных территорий; де-юре они не являлись самостоятельными государствами и не воспринимались таковыми жителями Римской империи). После падения Западной Римской империи в 476 году население Римской империи считало, что остался один центр Римской империи – Восточная Римская империя со столицей в Константинополе. Византия просуществовала ещё около тысячи лет.

Главным клинковым оружием византийских воинов были меч спатион (spathion) (это явно прямой потомок прямого и длинного обоюдоострого меча римлян спаты/спафы (лат. spatha)) и парамерион или парамирий (греч. Παραμήριον от Παρα+μήριον – возле+бедра), представлявший собой саблю с клинком небольшой кривизны. Ромфеями (ромфаями) была вооружена значительная часть Византийских гвардейцев.

В Византии клинковое оружие, ранее известное как махайра, постепенно переродилось в большой хозяйственный нож. Махайра потеряла своё боевое предназначение. Больше тысячи лет это некогда грозное оружие использовалось в бытовых целях.

Параллельно в Африке и Азии оружие с выгнутым обухом и лезвием на вогнутой грани также развивалось. Где-то появлялись новые типы, виды и разновидности...

Дальнейший анализ клинкового и древкового холодного оружия Старого Света, или Афроевразии показал, что оружие с выгнутым обухом или серповидным клинком (боевой частью) можно встретить от Пиренеев до Дальнего Востока, от Северной Европы до Южной и Юго-Восточной Азии, а также у многих народов Африки.

Пожалуй не буду "загромождать" данную тему всякими боевыми серпами, ножами "коса-пурт", секолодачами, подсаадачными ножами, серпами-камами, кирпанами, дхариями, джамбиями, пешкабзами, шибриями, кукри (кхукри), беладау, бинакуко, какалами, панабасами, камбат-бонтухами, нгалами/бангалами, чиланумами, бхуджами, мамбелиями, керамбитами и прочим холодным оружием, имеющим клинок или боевую часть с заточкой по вогнутой кромке.

Хотя тема-то ооочень интересная...

Как следует из приведённого экскурса по истории холодного оружия с выгнутым обухом и заточкой по вогнутой части клинка (боевой части), то подобное оружие издревле было знакомо племенам и народам, населявшим Балканский полуостров. Таким образом, выискивать корни каракулака исключительно в турецком ятагане, самые древние экземпляры которого датированы лишь XVI веком, просто смешно. Даже несмотря на то, что не найдены каракулаки древнее XVI века, это можно просто объяснить. Просто-напросто старые хозяйственно-бытовые и пастушьи ножи шли, как металлолом, на переплавку и на производство новых ножей. Да и сталь, шедшая на изготовление «хозбыта» была куда хуже по качеству, чем сталь, идущая на производство боевых ятаганов. Вот и не сохранились до наших дней старинные каракулаки…