Наверняка у болгар в годы ПМВ были и другие кустарно и полукустарно изготовленные ножи и кинжалы

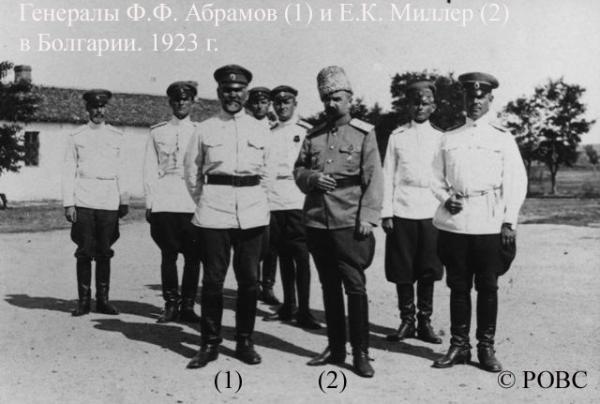

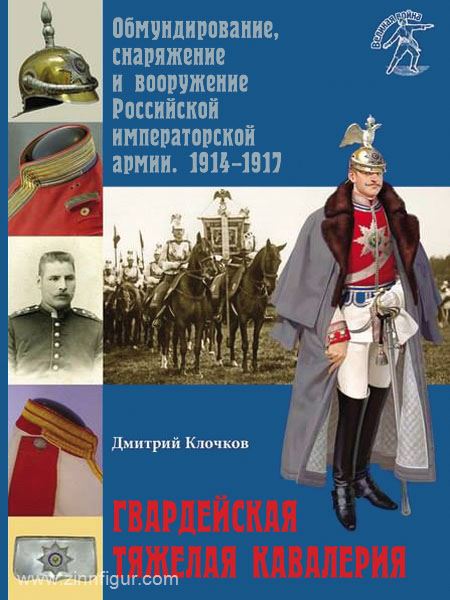

Короткоклинковое холодное оружие Русской армии в Болгарии

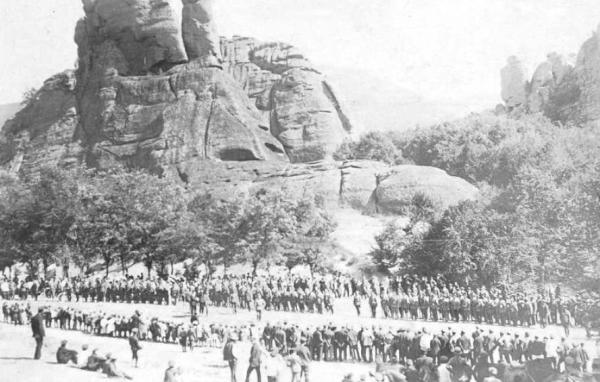

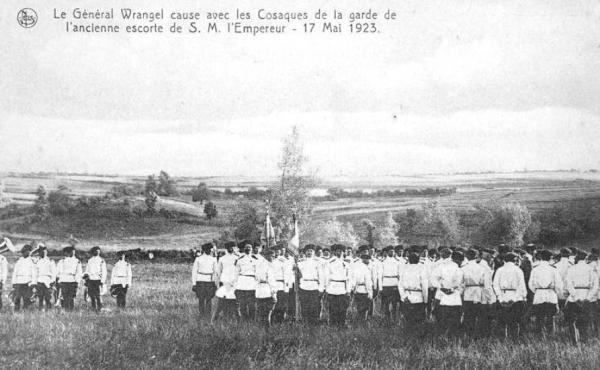

Как уже ранее здесь говорилось, в ноябре–декабре 1921 года остатки Русской армии П.Н. Врангеля были переправлены в Царство Болгарию и Королевство сербов, хорватов и словенцев (КСХС).

В итоге, Русская армия в Болгарии была разоружена.

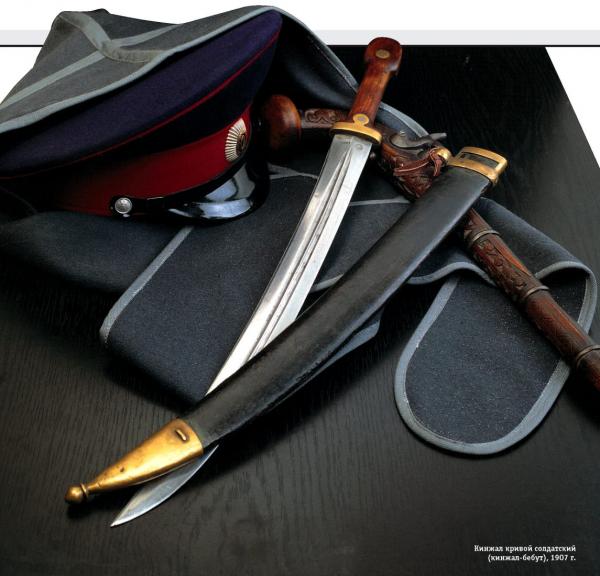

А куда болгары подевали камы, бебуты и прочие ножи Русской армии?

В межвоенный период на вооружение болгарской армии не было принято ни одного образца ножа или кинжала.

Вплоть до середины 1930-х гг. болгарские офицеры с полевой формой носили штык-ножи от различных систем винтовок и разнообразные ножи на базе штык-ножей.

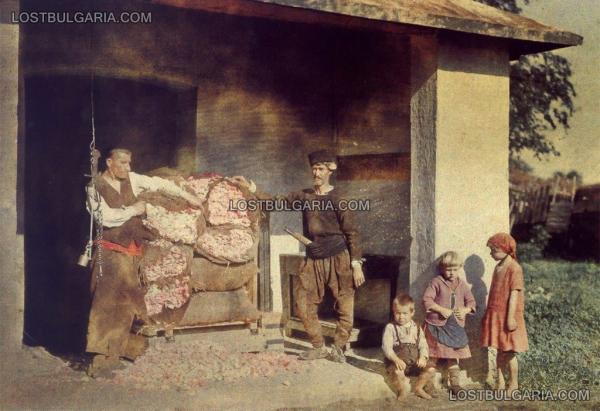

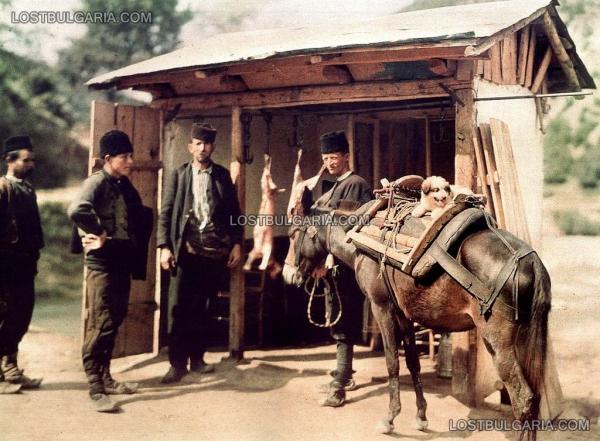

Фирма "Аврамов & Ковачев" в городе Габрово занималась производством охотничьих кинжалов, кухонных ножей, столовых приборов, складных ножей и прочих предметов для гражданского рынка.

Вот некоторые образцы продукции этой габровской фирмы:

Странно, картинки не вставляются в спойлер...

Вот ещё один ножик, похожий на приведённые выше. Его головку рукояти также украшает собачья (лисья?) голова.

Но рукоять ножа выполнена из наборного оргстекла (плексигласа).

Маленькая справка: Органическое стекло (оргстекло), или полиметилметакрилат (ПММА) — это акриловая смола, синтетический виниловый полимер метакрилата (ММА), она же термопластичный прозрачный пластик, известный под следующими наименованиями: Plexiglas, Deglas, Acrylite, Lucite, Perspex, Setacryl, плексиглас, акрима, новаттро, плексима, лимакрил, плазкрил, акрилекс, акрилайт, акрипласт, акриловое стекло, акрил, метаплекс и многими другими.

Интересно, а каким периодом можно датировать этот нож?

Приведёнными экземплярами кустарных и полукустарных ножей короткоклинковое оружие Царства Болгарии межвоенного периода и периода ВМВ, явно, не ограничивается.

Пора переходить к серийным образцам ножей и кинжалов.

Итальянский боевой нож обр. 1939 года

Боевой нож в болгарской армии появился лишь в 1942 году, когда были сформированы горные роты. Болгарские горные роты вооружили итальянскими боевыми ножами обр. 1939 года.

Штатный итальянский армейский боевой нож (в ряде источников фигурирует как кинжал и даже кортик) обр. 1939 года имеет стальной, прямой, однолезвийный клинок. Боевой конец двулезвийный.

Рукоять образована двумя деревянными щёчками, скреплёнными с хвостовиком клинка тремя винтами. Крестовина короткая овальная стальная.

Ножны стальные, окрашены в чёрный цвет, имеют раздвижной фиксатор для крепления к поясному ремню.

Основные габаритные размеры итальянского боевого ножа обр. 1939 года:

- общая длина – 330 мм;

- длина ножа в ножнах – 344 мм;

- длина клинка – 204 мм;

- ширина клинка у пяты – 29 мм;

- длина ножен – 217 мм.

Это тоже итальянский боевой нож обр. 1939 года, но тип 2:

У него немного иная рукоять и гарда имеет меньший упор.

Фотографиями болгар с итальянскими боевыми ножами обр. 1939 года, к сожалению, не располагаю. Никто не поделится?

Итальянские ножи оставались на вооружении болгарских диверсантов до середины 1950-х годов.

Нож военного разведчика обр. 1942 года

В годы Второй мировой войны по болгарскому заказу либо в Австрии (к тому времени такого государства уже не существовало на политической карте Европы; после аншлюса Австрии в 1938 году в отношении бывших австрийских территорий, вошедших в состав Третьего рейха, употреблялся термин «Восточная марка» или «Остмарк» (нем. Ostmarkgesetz), позднее заменённый на термин альпийские и дунайские рейхсгау), либо в Италии производился нож военного разведчика обр. 1942 года.

Рукоять ножа имеет массивную латунную головку. Две пластмассовые гладкие щёчки скреплены с хвостовиком клинка двумя латунными заклёпками. Латунная крестовина с загнутыми в противоположные стороны концами.

Клинок прямой, однолезвийный, без долов.

Ножны стальные со шпеньком и шариком на конце.

Основные габаритные размеры болгарского ножа военного разведчика обр. 1942 года:

- обща длина – 277 мм;

- длина клинка – 160 мм;

- ширина клинка – 22 мм.

Прежде чем расскажу о короткоклинковом холодном оружии болгарских парашютистов периода ВМВ, видимо, нужно сначала поведать история создания болгарской парашютной дружины.

Осенью 1940 года Военное министерство и Генеральный штаб Болгарии приняли решение о формировании в составе болгарских ВВС парашютной роты. Несмотря на то, что воплотить в жизнь задуманное в 1941 году, как первоначально планировалось, не удалось, тем не менее, болгарское военное руководство, всё же, твёрдо решило создать такое подразделение. В 1942 году по указанию болгарского Генерального штаба во всех частях болгарской армии начали подбирать подходящие кадры: офицеров, подофицеров и рядовых. Приказано было также подбирать молодых солдат из числа призывников 1920 и 1921 годов рождения, желающих стать парашютистами.

Заключительные испытания кандидатов в парашютисты провела специальная комиссия в Медицинско-испытательном институте на аэродроме «Враждебна» в конце мая 1942 года. В эту комиссию привлекли в качестве советников и немецких офицеров. Всего заключительным испытаниям подверглись около 5 тысяч кандидатов. Успешно прошедших обстоятельное медицинское и психологическое обследование кандидатов допустили к испытаниям в барокамере и на физическую готовность. Комиссия была бескомпромиссна, в итоге, из всех кандидатов она одобрила лишь около 500 человек, которых снова отправили в их подразделения, приказав ожидать нового назначения. В то время в Царстве Болгарии не было необходимых условий для подготовки парашютистов, поэтому Военное министерство решило отправить 287 отобранных офицеров, подофицеров и рядовых на обучение в Третий рейх.

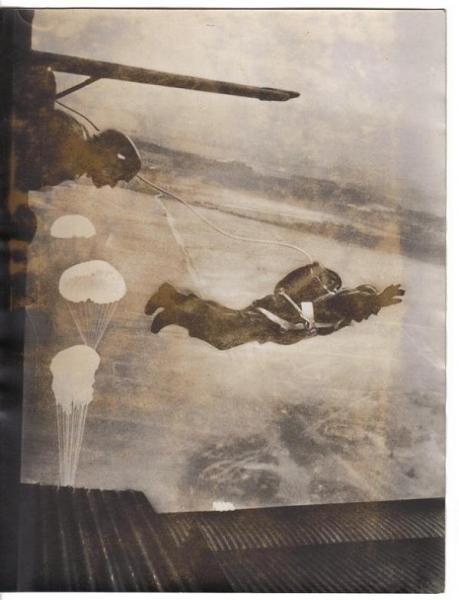

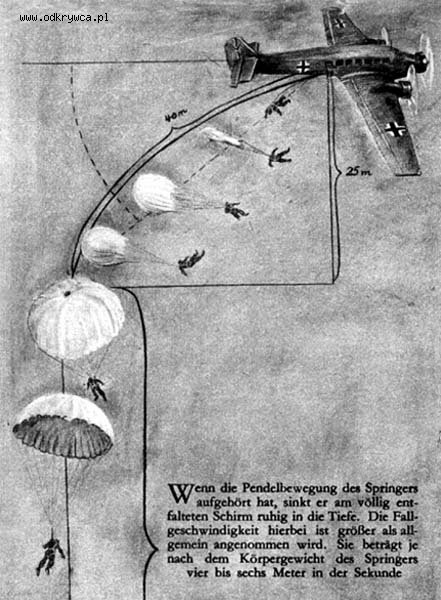

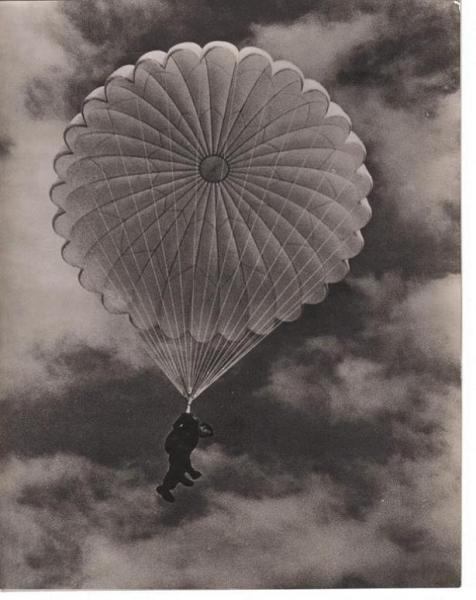

В начале января 1943 года болгарские военнослужащие прибыли в парашютную школу в Брауншвейге. Первые занятия были связаны с теорией парашютных прыжков и охватывали действия парашютиста в воздухе, устройство парашюта и наземную подготовку, включавшую тренировки вестибулярного аппарата и прыжки из макетов самолётов Junkers Ju 52 и Heinkel He 111, при которых отрабатывалось покидание самолёта и способы приземления. После получения первичных теоретических знаний курсанты перешли к практическому знакомству с немецким десантным ранцевым парашютом (нем. Ruckenpackung Zwangauslosung) модели RZ 20 и способам его укладки. Кроме этого, выделялось время для занятий по физической подготовке и самообороне.

После окончания предварительной подготовки на местном аэродроме начались первые прыжки. Парашютистам необходимо было выполнить минимум шесть тренировочных прыжков. Для десантирования использовались немецкие парашюты RZ20. Первые три прыжка выполнялись с самолёта «Юнкерс» Ю-52, получившего в люфтваффе прозвище «Тётушка Ю» (нем. “Tante Ju”). Все болгарские парашютисты выполнили прыжки успешно, вызвав своим хладнокровием и смелостью восхищение немецких инструкторов. При четвёртом прыжке с самолёта «Хейнкель» Хе-111 погиб рядовой Георгий Штерев.

Пока шло обучение, 16 января 1943 года военный министр генерал-лейтенант Никола Михов подписал Приказ №16, которым болгарские парашютисты, на основании Закона о воздухоплавании, приравнивались к государственным воздухоплавателям.

Высшее военное руководство Болгарии предполагало сформировать из прошедших обучение в Германии военнослужащих две парашютные роты. 18 марта 1943 года официальным конфиденциальным письмом I-УО № 2019 начальнику ВВС генерал-майору Димитару Айранову было приказано сформировать из двух завершивших обучение рот парашютную дружину. С этой дружины и берут своё начало парашютные части болгарской армии.

В парашютной дружине было 19 офицеров, 60 подофицеров и 348 рядовых. В тот же день Приказом № 1 по дружине, назначенный её временным командиром капитан Любомир Ноев, объявил ее временный штат.

Всё вооружение болгарской парашютной дружины было немецкого производства, и в то время она была экипирована лучше всех остальных подразделений болгарской армии. Несмотря на краткость подготовки в 1943 году на аэродроме «Враждебна» дружина осуществила показательное десантирование перед высокопоставленными военачальниками.

После ошеломившей публику демонстрации 57 рядовых из дружины были повышены в звании и стали ефрейторами.

До октября 1944 года дружина не участвовала в боевых действиях.

После того, как 8 сентября 1944 года Болгария перешла на сторону союзников по антигитлеровской коалиции и объявила войну Германии, на парашютистов смотрели с недоверием, как на немецких воспитанников. Однако, это недоверие не оправдалось. 10 октября 1944 года парашютная дружина была включена в состав Первой армии под командованием генерал-майора Владимира Стойчева.

Во время Кумановской наступательной операции армия была остановлена на сильно укреплённой Стражинской позиции. Командование решило усилить наступавшие части, в том числе и парашютной дружиной. Ей выпало штурмовать самый сильный участок обороны противника. Целью было пробиться в тыл противника и открыть Первой армии путь для наступления на Скопье и Куманово. Бой начался 18 октября в семь часов утра и продолжался до трёх часов дня, когда вражеская позиция была взята. Дружина потеряла 36 человек убитыми и 69 ранеными. Парашютная дружина участвовала во взятии Куманово, первой войдя в город, в боях на Страцинской позиции и при селе Горно Нагоричене.

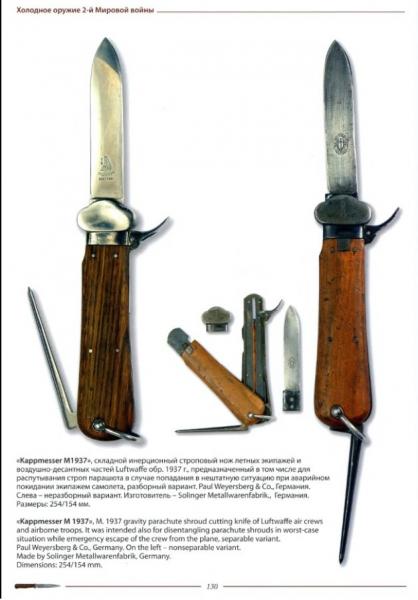

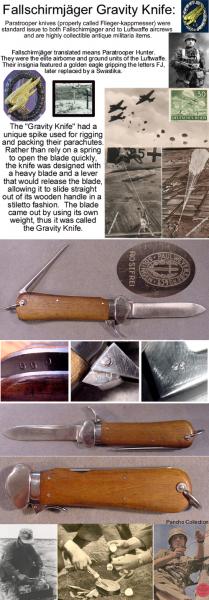

Немецкий нож-стропорез обр. 1937 года

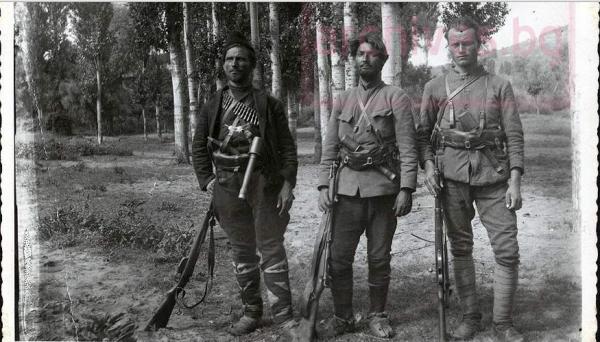

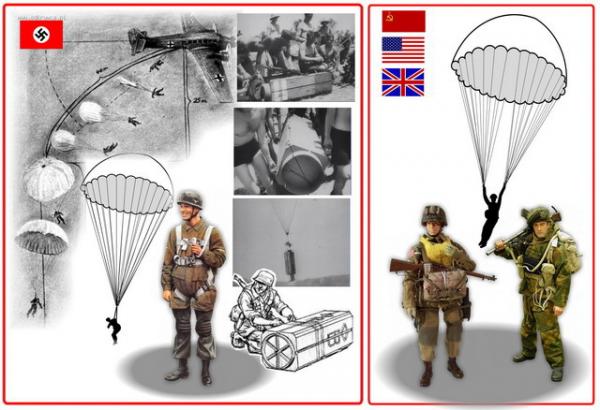

Болгарские парашютисты в годы ВМВ были экипированы немецкими обмундированием и амуницией и вооружены немецким оружием.

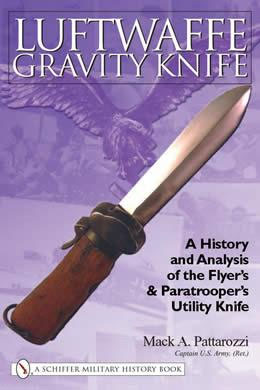

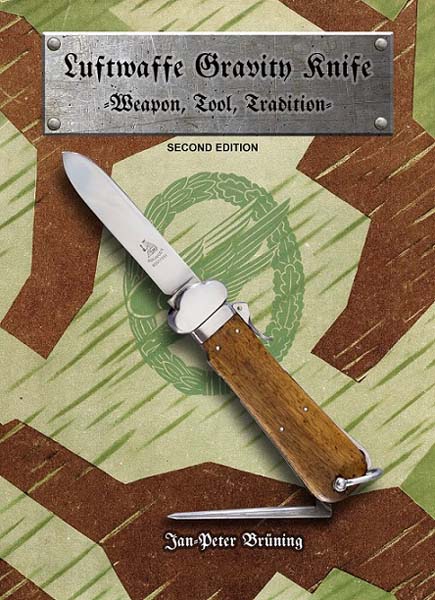

Среди образцов холодного оружия парашютистов необходимо выделить немецкий гравитационный (инерционный) нож-стропорез обр. 1937 года, входивший в арсенал немецких лётчиков и парашютистов люфтваффе (нем. Luftwaffe) накануне и во время Второй мировой войны. Во многих странах он известен сегодня под разными названиями: «Luftwaffe Fallschirmjäger-Messer», «German gravity knife», «Luftwaffe gravity knife», «Paratrooper gravity knife» («… гравитационный нож»), но в Германии, стране его происхождения, все просто называют его Kappmesser.

Главное его назначение заключалось в быстром избавлении десантника или лётчика от парашютной амуниции после того, как он совершит десантирование (прыжок с парашютом). Несмотря на утилитарное предназначение этого ножа, ходили легенды об его использовании и в качестве холодного оружия.

История появления ножа-стропореза в люфтваффе такова: Парашютно-десантные части люфтваффе (нем. Fallschirmjäger, от Fallschirm – «парашют» и Jäger – «охотник, егерь») использовали парашюты неудачной конструкции. Первым был ранцевый парашют Ruckenpackung Zwangauslosung модели RZ 1.

В начале 1940 года на вооружение ВДВ вермахта была принята усовершенствованная модель RZ 16. Причиной этому стали постоянные сообщения о чрезмерном раскачивании первого образца парашюта в воздухе и периодически происходящих трагических неполадках в системе принудительного раскрытия. RZ 16 получил широкое распространение, а последним массовым образцом десантного парашюта немецкой разработки стал появившийся в 1941 году RZ 20, ставший стандартным вплоть до конца войны.

Необходимость наличия ножа-стропореза у парашютиста-десантника диктовалась необходимостью быстрого освобождения от строп парашюта. В отличие от стран союзников по антигитлеровской коалиции на вооружении десантных подразделений нацистской Германии стояла неудачная парашютная система на основе устаревшей итальянской системы Сальваторе: все стропы сходились в одну точку, расположенную за спиной десантника выше уровня его плеч.

Стропы соединялись с лямками снаряжения только У-образной тесьмой, проходящей от их связки к металлическим серьгам-полукольцам на талии парашютиста (со стороны спины). Конструкция подвески парашютиста этой системы не позволяла осуществлять управление снижением, а скорость приземления была слишком высокой. В результате десантник часто приземлялся на деревья, здания, водную поверхность. Кроме этого система не позволяла после приземления быстро «загасить» купол парашюта и парашютиста могло некоторое время волочить по земле. Результатом этого были многочисленные травмы. Поэтому существовала насущная необходимость вооружить десантника (лётчика) ножом, с помощью которого он мог бы быстро освободиться от парашюта при приземлении. Кроме этого, особенности парашютной системы (сильные динамические нагрузки при выброске и приземлении) обуславливали выброску десантников «налегке» – из оружия он имел при себе только пистолет и нож. Всё оружие и снаряжение выбрасывалось на парашютах отдельно в специальных контейнерах. Кстати, в отличие от Германии, парашютные системы парашютно-десантных подразделений стран антигитлеровской коалиции были лишены этих недостатков – десантирование производилось с полной выкладкой.

Руководству люфтваффе и вермахта постоянно шли рапорты о трагических случаях и травмах десантников. В итоге, было решено оснастить бойцов-десантников ножом, который бы позволил быстро освободиться от спутавшихся строп. Спецзаказ на разработку был выполнен в кратчайшие сроки. Нож поступил на вооружение 24 мая 1937 года, и уже весной того же года парашютисты папаши Геринга получили ножи-стропорезы (нем. Flieger-Kappmesser или Kappmesser).

Конструктивно немецкий нож-стропорез состоит из клинка, шила, фиксатора клинка, рукояти, кольца и перекрестья (выполняющего функцию гарды).

Первый вариант ножа-стропореза обр. 1937 года (М-1937 Type I Fkm), за исключением накладок рукояти, полностью выполнялся из нержавеющей стали. Накладки рукояти делались из дуба, ореха или бука и крепились при помощи заклёпок. Для распутывания узлов парашютист мог пользоваться шилом. Нож был складным, причём, лезвие под действием инерции за счёт взмаха руки выбрасывалось (никаких пружин в ноже не предусматривалось) и фиксировалось перекидным фиксатором. Отсюда второе название подобных ножей – «инерционные». Нож легко раскрывался одной рукой – это было одним из требований, предъявляемым к стропорезу. В сложенном состоянии лезвие скрыто в рукоятке, что исключает риск пораниться даже в чрезвычайной ситуации.

В сложенном состоянии длина ножа-стропореза составляет 155 мм, в разложенном – на 100 мм больше. Форма клинка довольно простая – лезвие равной ширины переходит в каплевидное остриё. Толщина со стороны обуха составляет 4–4,2 мм.

Помимо клинка в ноже-стропорезе М-1937 имелось откидное шило длиной 93 мм. Оно подходило сразу для нескольких задач: распутывание узлов и поиск мин. Во втором случае откидная свайка выступала в роли щупа, которым можно было зондировать землю.

По одной версии, металлические детали и элементы первой модели ножа-стропореза обр. 1937 года изготавливались из нержавеющей стали, по другой – они никелировались. Где же истина? Как бы там ни было, но на ножах с деталями из нержавеющей стали имелась надпись «ROSTFREI» («без ржавчины»).

К ручке крепился вытяжной шнур, для этого служила металлическая дужка.

Нож-стропорез носился в специальном кармане брюк, застегивающимся на кнопки.

Масса ножа-стропореза обр. 1937 года составляет 245 грамм.

Выпуск первых моделей ножей-стропорезов был налажен на золингеновских предприятиях Paul Weyersberg & Co и Solinger Metallwaffenfabrik Stoecker & Co. Первая модель находилась в производстве до 1941 года.

Ножи-стропорезы обр. 1937 года первой модели (М-1937 Type I Fkm) имели неразборную конструкцию, что было очень неудобно и не функционально. При его использовании, особенно в тяжёлых полевых условиях, внутрь неизбежно попадала грязь, и механизм просто переставал работать (сложности с инерционным выбросом клинка). А разобрать и почистить оружие было невозможно. Нельзя было и заменить клинок в случае его поломки. Это было довольно серьёзной проблемой для «зелёных дьяволов». Поэтому в 1941 году нож был доработан, и на свет появилась его вторая модификация – М-1937/II или Туре II Fkm.

М-1937/II представлял собой разборный вариант. Для разборки ножа никаких особых инструментов не требовалось.

В ходе войны из-за дефицита сырьевых ресурсов на клинке сначала вместо никелирования стали использовалось оксидирование, а затем и вовсе их стали изготавливать из углеродистой стали с воронением. Подобные клинки не имели травленых клейм и надписи «ROSTFREI». Помимо этого, на гарде и рычаге фиксатора ножей М-1937/II вместо никелирования использовалось оксидирование, и металлические части имели тёмный цвет.

Помимо двух вышеназванных компаний (Paul Weyersberg & Co и Solinger Metallwaffenfabrik Stoecker & Co) ножи-стропорезы второй модели изготавливались и на предприятиях других компаний, в том числе компании E. A. Heibig. А на каких ещё предприятиях производили ножи М-1937/II?

Всего до конца ВМВ было произведено более 350 000 гравитационных/инерционных ножей-стропорезов обр. 1937 года. Интересно, сколько из них досталось болгарам?

В ножевой литературе нож Kappmesser часто относят к боевым ножам (например, вот цитата из статьи «Стропорез» в русской версии Википедии: «… несмотря на утилитарное предназначение этого ножа, в годы войны ходили легенды об его использовании в качестве холодного оружия…»). Однако какие-либо реальные подтверждения его использования в рукопашных схватках отсутствуют. Кроме этого, как и все ножи с фронтальным выбросом клинка (OTF, или out-the-front), М-1937 имел сильный люфт клинка. Вообще же нож-стропорез использовался военнослужащими, прежде всего, как удобный многофункциональный инструмент.

В своей книге «Боевые ножи спецподразделений» известный специалист в области холодного оружия Дитмар Поль пишет, что на вопрос об использовании этого ножа в рукопашной схватке ветераны ВДВ Германии не смогли припомнить ни одного такого случая. Скорее всего, такое использование «каппмессера» имело место только во время знаменитой операции «Меркурий» на Крите (нем. Unternehmen Merkur) в конце мая 1941 года. Однако это диктовалось чрезвычайными обстоятельствами. Из-за плохой погоды и сильного противодействия ПВО часть немецких парашютистов была выброшена непосредственно над вражескими позициями, и им приходилось вступать в бой сразу же после приземления, имея при себе только пистолеты, ручные гранаты и стропорезы М-1937 (некоторые авторы пишут также о том, что около четверти высаженных на Крит парашютистов были вооружены пистолетами-пулемётами MP-38 и МР-40). Основное оружие и боеприпасы сбрасывались в контейнерах. В результате, потери во время проведения Критской воздушно-десантной операции составили 3637 десантников из 8500, принимавших в ней участие.

Обратите внимание на способ крепления ножа-стропореза обр. 1937 года у немецкого десантника:

Немецкие ножи-стропорезы обр. 1937 года применялись парашютистами сначала Царства Болгарии, а затем и Болгарской Народной армии до конца 1950-х годов.